Асептический резервуар

Вот уже лет десять работаю с асептическими резервуарами, и до сих пор сталкиваюсь с тем, что многие путают их с обычными емкостями из нержавейки. Разница – в деталях, которые на первый взгляд неочевидны, но критичны для пищевых и фармацевтических производств. Помню, как на одном из заводов под Челябинском пытались сэкономить, установив вместо асептического резервуара полированную емкость без должной системы стерилизации – результат был предсказуем: брак партии из-за микрофлоры, которую не удалось подавить. Именно тогда я окончательно убедился, что асептика – это не просто гладкая поверхность, а комплекс решений, включая паровые барьеры, клапаны и контроль давления.

Конструктивные особенности, которые часто упускают

Если говорить о ключевых элементах, то многие производители focus на материалах, но забывают про геометрию дна. Например, асептический резервуар с плоским дном – это почти гарантия застойных зон, где скапливаются микроорганизмы. Я предпочитаю конические или сферические днища, особенно в резервуарах от ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование – у них этот нюанс учтен даже в базовых моделях. Кстати, их сайт https://www.hlx-qjy.ru стоит изучить тем, кто ищет баланс между ценой и соответствием стандартам.

Еще один момент – сварные швы. Идеальный шов в асептике – это не просто эстетика, а отсутствие пор, где может закрепиться биопленка. Я видел, как на одном молокозаводе в Подмосковье использовали резервуары с шероховатыми швами – после трех месяцев эксплуатации пришлось менять, потому что обычная CIP-мойка не справлялась. Сейчас всегда требую сертификаты на сварку, особенно для резервуаров, которые будут работать с продуктами с низким pH.

И конечно, изоляция. Многие думают, что теплоизоляция – это про энергосбережение, но в асептике она еще и про предотвращение конденсата, который может стать источником контаминации. Особенно важно для регионов с перепадами температур, например, в Сибири. Тут хорошо себя показывают резервуары с двойными стенками и вакуумной изоляцией – правда, стоимость выше, но зато нет сюрпризов при проверках Роспотребнадзора.

Практика монтажа: ошибки, которые дорого обходятся

Когда устанавливали асептический резервуар на заводе безалкогольных напитков в Татарстане, чуть не повторили классическую ошибку – не учли вибрацию от соседнего оборудования. В итоге через месяц появились микротрещины в зоне подключения трубопроводов. Пришлось усиливать крепления и добавлять компенсаторы – проект затянулся на две недели. Теперь всегда советую проводить виброанализ помещения перед монтажом, даже если заказчик уверяет, что 'все нормально'.

Еще история с прокладками. Казалось бы, мелочь, но именно несовместимость прокладок с продуктом привела к порче сока на одном из предприятий. Использовали стандартные EPDM, а оказалось, что для кислотных сред нужен был Viton. Теперь в спецификациях для ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование всегда уточняю химический состав продуктов – их инженеры быстро подбирают совместимые материалы, что экономит время.

И про чистоту монтажа. Как-то раз наблюдал, как бригада собирала резервуар в цеху, где параллельно шли сварочные работы – естественно, пыль и металлическая стружка попали внутрь. Пришлось полностью разбирать и проводить повторную стерилизацию. Теперь настаиваю на временных изолированных зонах during монтажа, даже если это увеличивает сроки. Кстати, в компании https://www.hlx-qjy.ru есть готовые решения для быстрого развертывания чистых зон – полезно для срочных проектов.

Эксплуатационные нюансы: то, о чем не пишут в инструкциях

Стерилизация паром – казалось бы, простой процесс, но я видел, как из-за неправильного графика нагрева/охлаждения деформировались смотровые окна. Особенно критично для больших резервуаров объемом от 5000 литров. Сейчас рекомендую ступенчатый нагрев с паузами, особенно для конструкций с тонкостенными элементами. В некоторых моделях от Хух-Хото Хэлайсян это учтено в штатной автоматике, но для старых резервуаров приходится разрабатывать индивидуальные программы.

Контроль давления – еще один больной вопрос. В асептическом режиме даже небольшое отклонение может привести к нарушению стерильности. Помню случай на производстве йогуртов, где датчик давления вышел из строя, и персонал не сразу заметил – потеряли полсмены продукции. Теперь всегда ставлю резервные датчики и учу операторов отслеживать динамику, а не абсолютные значения.

И про мойку. CIP-системы хороши, но для асептический резервуар с сложной геометрией иногда нужна дополнительная механическая очистка. Например, для резервуаров с мешалками – там, где лопасти близко к стенкам, могут оставаться пленки. Разработали с технологами protocol с разборкой раз в квартал – трудоемко, но надежнее, чем рисковать контаминацией.

Интеграция с другим оборудованием: подводные камни

Когда подключаешь асептический резервуар к существующим линиям, часто возникает проблема с совместимостью контроллеров. На одном из заводов пришлось переписывать часть ПО, потому что протоколы обмена данных не совпадали. Сейчас при заказе в ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование всегда запрашиваю открытые протоколы – их разработчики обычно идут навстречу, что упрощает интеграцию.

Еще сложности с трубопроводами. Идеально гладкая внутренняя поверхность резервуара теряет смысл, если подключить его к трубам с шероховатостью Ra > 0.8 мкм. Пришлось на одном проекте менять весь периферийный трубопровод, хотя изначально бюджет был рассчитан только на резервуар. Теперь в смету всегда закладываю 15-20% на сопутствующие модернизации.

И про энергопотребление. Некоторые забывают, что асептические резервуары часто требуют дополнительного подогрева/охлаждения – и существующие сети могут не выдержать. Особенно актуально для старых предприятий. Приходится сотрудничать с местными энергетиками и иногда устанавливать дополнительные трансформаторы – что, конечно, сказывается на окупаемости проекта.

Ремонт и модификации: опыт, который пришел с ошибками

Самая дорогая ошибка – попытка заварить течь в резервуаре без полной разборки и последующей перевалидации. На одном из заводов попробовали 'быстро починить' во время плановой остановки – в итоге резервуар не прошел валидацию и простаивал еще месяц. Теперь любые ремонты только с полной дезинфекцией и тестами на микробиологию, даже если это кажется избыточным.

Замена датчиков – еще один момент. Стандартные датчики температуры могут не подходить для длительной стерилизации паром – перегорают через полгода. Перешли на специализированные модели с керамическими корпусами, хотя они в 2-3 раза дороже. Кстати, в ассортименте https://www.hlx-qjy.ru есть совместимые решения, что удобно – не нужно искать поставщиков по отдельности.

И про апгрейд. Старые резервуары иногда можно модернизировать до асептических – но экономически целесообразно только если каркас и теплоизоляция в хорошем состоянии. Мы как-то переделывали резервуар 1990-х годов – вышло в 60% от стоимости нового, но зато удалось сохранить габариты под существующую планировку цеха. Главное – не экономить на паровых затворах, иначе весь смысл теряется.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев) -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

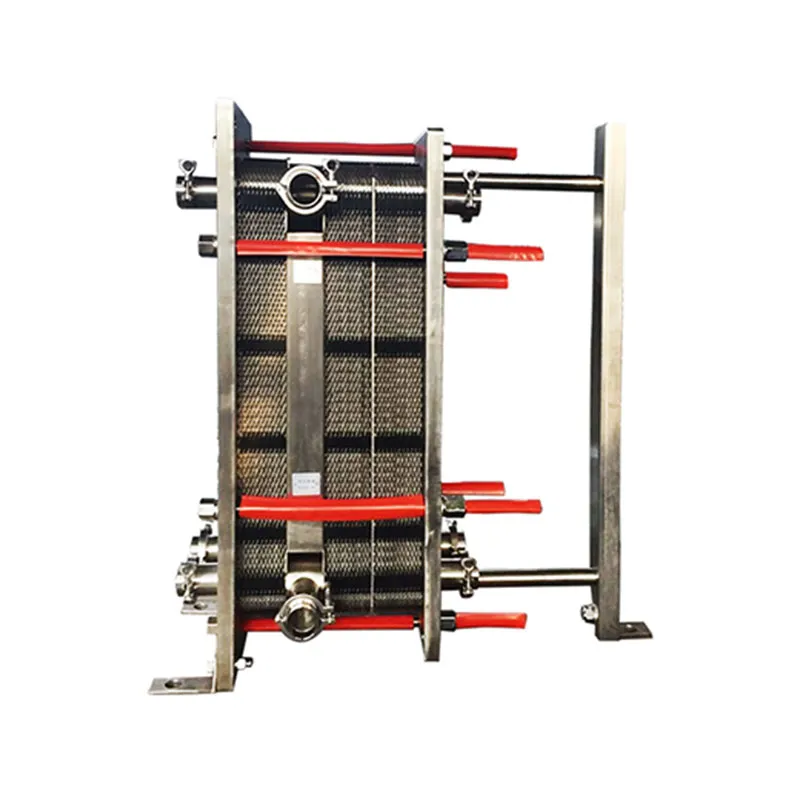

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Связанный поиск

Связанный поиск- Кормовые решетки для крс поставщики

- Двухшнековый насос цена

- Насос для химических реагентов завод

- Приводные ремни производитель

- Вакуумный насос

- Водогрейный котел газовый поставщик

- Насос для сточных вод производители

- Китай роторный насос цена

- Паровых и водогрейных котлов завод

- Китай машина для упаковки в коробки поставщик