Асептический резервуар производители

Когда слышишь 'асептический резервуар производители', первое, что приходит в голову — это крупные европейские бренды вроде Tetra Pak или GEA. Но на деле в России и СНГ половина таких резервуаров собирается из импортных комплектующих местными инжиниринговыми компаниями. Вот тут и начинается самое интересное: люди часто путают реальных производителей с теми, кто просто наклеивает шильдик на готовое оборудование. Сам сталкивался, когда искал подрядчика для молочного завода в Подмосковье — из десяти компаний только три имели собственное КБ и цех для сварки нержавейки.

Критерии выбора, которые не пишут в рекламе

Если брать наш опыт, то ключевой параметр — не столько цена, сколько возможность кастомизации. Например, для того же молочного производства в Казани пришлось переделывать рубашку охлаждения под нестандартные патрубки — большинство поставщиков отказались, ссылаясь на 'типовые решения'. В итоге работали с ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование — у них инженеры смогли не просто пересчитать толщину стенки, но и предложили вариант с двойной полировкой швов для зон с повышенными гигиеническими требованиями.

Кстати, про полировку — это отдельная история. Многие грешат тем, что экономят на пассивации после механической обработки. В результате через полгода в зонах теплового расширения появляются точки коррозии. Проверял на резервуарах для томатной пасты: где не делали химическую пассивацию — там после третьей стерилизации паром пошли рыжие подтёки.

Ещё из неочевидного: смотровые окна. Казалось бы, мелочь, но именно через них чаще всего происходит инфицирование. Стандартные силиконовые уплотнители не всегда держат многократные циклы стерилизации. Пришлось для производства детского питания заказывать окна с EPDM-прокладками — только два поставщика из семи согласились на такой вариант, включая вышеупомянутую компанию.

Реальные кейсы и подводные камни

В 2022 году наладили линию для сывороточных продуктов в Белгороде. Заказчик настоял на немецкой автоматике, но каркас и теплообменник решили делать локально. Выбрали ООО Хух-Хото Хэлайсян — привлекло то, что они сами делают и механическую часть, и могут интегрировать сенсоры давления температуры. Из проблем: не учли вибрации от гомогенизатора — пришлось усиливать крепления патрубков уже на месте.

А вот с соковым производством в Краснодаре вышла осечка. Сэкономили на системе CIP-мойки — взяли вариант с двумя контурами вместо трёх. В итоге для полной очистки от мякоти приходилось делать двойной цикл, что съедало 30% времени простоя. Переделывали за свой счёт — добавили третий контур с эжектором для пенящихся растворов.

Интересный момент по поводу асептических резервуаров для фармацевтики. Там требования к валидации совсем другие. Как-то раз пытались адаптировать пищевой резервуар под фармстандарты — вроде бы и сталь AISI 316L, и все швы обработаны, но не прошли валидацию по остаточному окислению. Пришлось ставить дополнительную систему инертизации азотом.

Технические нюансы, о которых молчат менеджеры

Толщина стенки — вечная головная боль. По ГОСТу для пищевых продуктов достаточно 3-4 мм, но если работает мешалка или есть перепады температур — лучше брать 6-8 мм. Один раз попались на удочку с 'облегчённой конструкцией' — через год резервуар повело на стыке рубашки и основного бака.

Термоизоляция — ещё один камень преткновения. Полиуретановое напыление дешевле, но со временем отслаивается. Минеральная вата держит форму, но боится влаги. Для пивных танков в итоге остановились на вспененном полиэтилене — дороже, но зато нет мостиков холода.

По опыту, лучше когда один подрядчик отвечает и за резервуар, и за обвязку. С ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование как раз удобно работать — они и трубы из нержавейки поставляют, и арматуру могут подобрать. Не нужно бегать между разными поставщиками, согласовывать допуски.

Перспективы рынка и субъективные наблюдения

Сейчас многие переходят на гибридные решения — часть оборудования европейское, а накопительные ёмкости локального производства. Особенно после того как с логистикой возникли проблемы. Видел несколько проектов где успешно комбинировали немецкую автоматику с российскими асептическими резервуарами — работает не хуже, а по цене выходит на 40-50% дешевле.

Из новшеств — стали чаще запрашивать системы мониторинга в реальном времени. Не просто датчики температуры, а полноценную интеграцию с SCADA. В том же hlx-qjy.ru предлагают опцию с подключением к собственной платформе — удобно, когда нужно удалённо отслеживать параметры стерилизации.

Кстати, про стерилизацию — до сих пор нет единого стандарта по времени выдержки. Для молока одно, для соков другое, для фармы третье. Приходится каждый раз подбирать эмпирически. Как-то раз перестраховались — выставили слишком долгий цикл для белковой смеси, получили продукт с привкусом 'перегрева'.

Выводы, которые можно сделать только на практике

Главный урок — никогда не выбирать производителей асептических резервуаров только по каталогам. Обязательно нужно смотреть производство, как варят швы, какое оборудование для полировки используют. Лучше один раз потратить день на поездку в цех, чем потом месяцы разбираться с претензиями технологов.

Сейчас в портфеле около 15 успешных проектов с разными конфигурациями — от простых накопительных ёмкостей до сложных систем с модулем деаэрации. В 80% случаев проблемы возникали не с основным оборудованием, а с обвязкой — поэтому теперь всегда требуем от поставщика полную схему КИПиА.

Если резюмировать — идеальных решений нет. Каждый проект требует индивидуального подхода. Но есть проверенные партнёры вроде ООО Хух-Хото Хэлайсян, с которыми хотя бы понятно, куда обращаться при возникновении проблем. Их сайт hlx-qjy.ru кстати, не блещет дизайном, но там есть все технические спецификации — что для инженера важнее, чем красивые картинки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

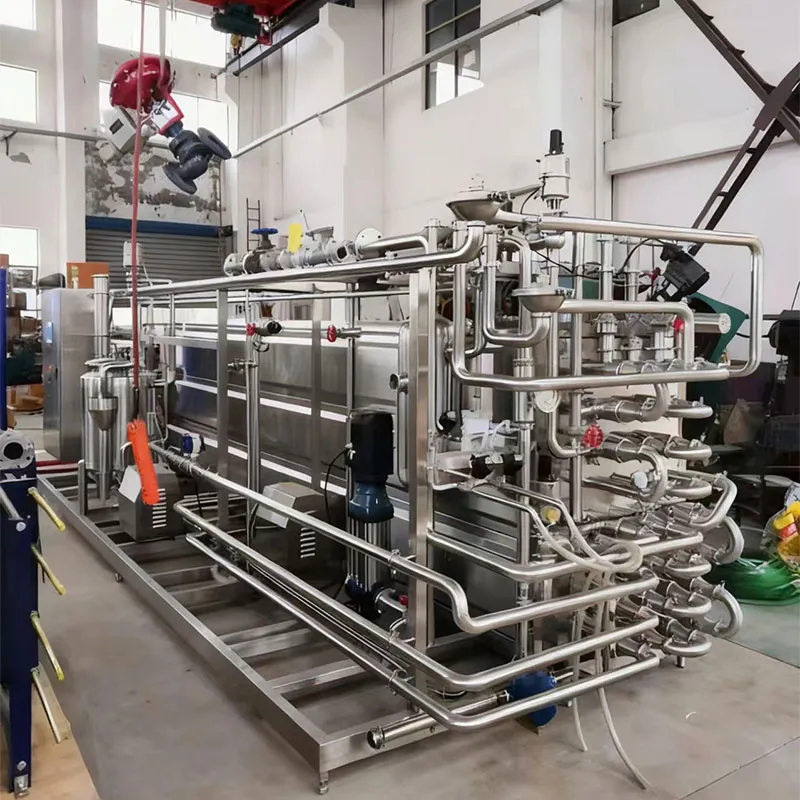

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды

Связанный поиск

Связанный поиск- Устройство для автоматической очистки поилок цена

- Гомогенизатор заводы

- Гидравлическое оборудование поставщики

- Насосная станция заводы

- Низковольтная аппаратура цена

- Центрифуга производитель

- Освещение производитель

- Промышленный центробежный насосный агрегат

- Система орошения коровника завод

- Скребковая система удаления навоза производитель