Водогрейный котел газовый производители

Когда ищешь производители газовых водогрейных котлов, часто натыкаешься на однотипные списки с гигантами вроде Buderus или Viessmann. Но в реальности, особенно в сегменте промышленных мощностей, есть нюансы, о которых редко пишут в глянцевых каталогах. Например, многие забывают, что даже у проверенного немецкого оборудования могут быть 'сезонные' проблемы с адаптацией к российским сетям — лично сталкивался, когда котел на 500 кВт начал 'капризничать' из-за перепадов давления в газовой магистрали под Новосибирском. Пришлось допиливать обвязку с редукторами, о чем производитель скромно умалчивал.

Критерии выбора, которые не озвучивают менеджеры

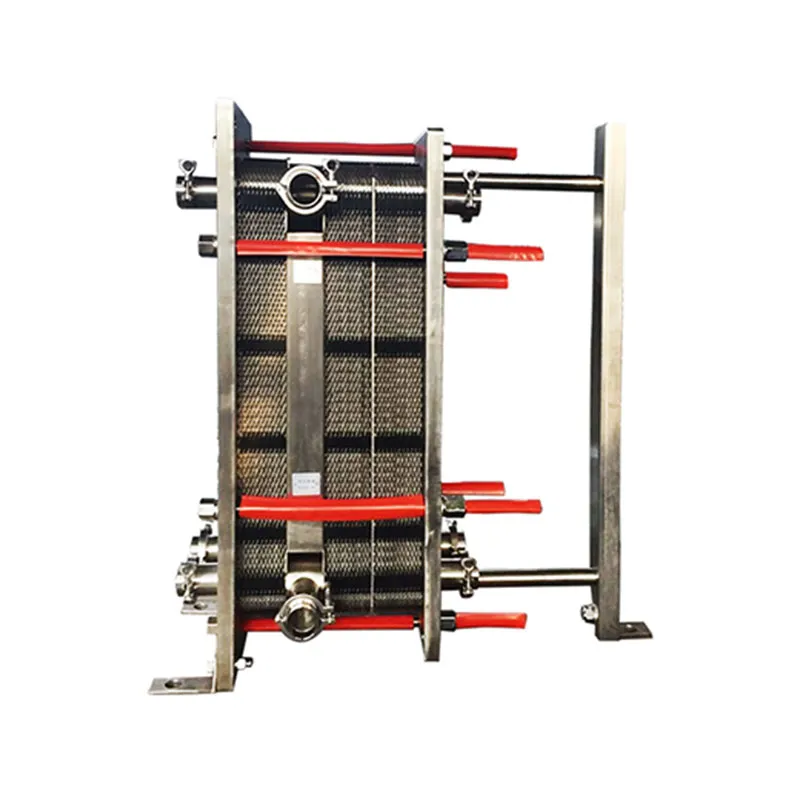

Первое, с чем столкнулся при подборе котла для котельной в промзоне — это миф о 'универсальности' теплообменников. Медь хороша для малых мощностей, но при круглосуточной нагрузке свыше 200 кВт лучше смотреть на нержавейку. Кстати, тут вспомнил про ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование — они как раз делают акцент на стальных компонентах для промышленных систем. На их сайте https://www.hlx-qjy.ru есть раздел с кейсами, где подробно разбирают, почему их котлы с теплообменниками из AISI 304 выдерживают жесткую воду без ежегодной замены прокладок.

Второй момент — автоматика. Дорогие европейские блоки управления иногда избыточны для простых задач. В одном из проектов пришлось заменить немецкую панель на российский аналог с тем же функционалом — клиент сэкономил 40%, а ремонтопригодность выросла. Но тут важно не перемудрить: для объектов с постоянным персоналом подойдет ручное управление, а для удаленных котельных — только многоуровневая автоматика с GSM-модулем.

Третий подводный камень — сервисная сеть. Как-то взяли в работу котел южнокорейского бренда, а через полгода выяснилось, что ближайший инженер-наладчик в 300 км. Пришлось самим обучать местных техников, тратить время на видеоинструкции. Теперь всегда проверяю, есть ли у производителя партнеры в регионе монтажа.

Реальные кейсы эксплуатации: от успехов до провалов

Самая показательная история была с модульной котельной для пищевого комбината. Заказчик настоял на немецком оборудовании, но через 8 месяцев эксплуатации начались проблемы с горением — оказалось, местный газ имел примеси, которые не учли при пусконаладке. Пришлось ставить дополнительный фильтр-сепаратор, переделывать систему дымоудаления. Вывод: даже топовые газовые водогрейные котлы требуют адаптации под конкретное топливо.

А вот положительный пример — котельная в жилом комплексе с оборудованием от ООО Хух-Хото Хэлайсян. Их инженеры сразу предложили вариант с запасом по мощности 15% и двухконтурной схемой, что позволило без переделок подключить систему подогрева бассейна. Мелочь, но сэкономило застройщику около 200 тысяч на этапе проектирования.

Неудачный опыт был с попыткой сэкономить на монтаже — решили использовать подрядчика, который ранее работал только с электрическими котлами. В результате неправильно рассчитали уклон труб, котел постоянно уходил в аварию из-за воздушных пробок. Переделывали за свой счет — урок на 300 тысяч рублей.

Нюансы, о которых молчат в технической документации

Мало кто обращает внимание на шумность горелки — для жилых зданий это критично. Как-то пришлось демонтировать только что установленный котел из-за жалоб жильцов на низкочастотный гул. Производитель в паспорте указал 45 дБ, но на практике оказалось все 60. Теперь всегда прошу привезти образец для тестового пуска перед закупкой.

Еще один момент — совместимость с системами умного дома. Не все производители раскрывают протоколы управления, приходится через обратную инженерю подбирать шлюзы. У ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование в этом плане проще — они дают открытый API для интеграции, что подтвердили при реализации проекта 'умного' микрорайона в Казани.

Теплоизоляция кожуха — кажется мелочью, но при круглосуточной работе разница в 5-7% КПД заметна. Проверял на двух одинаковых по мощности котлах: у одного изоляция 40 мм, у другого — 25. За отопительный сезон первый сэкономил около 30 тысяч рублей на газе.

Перспективы рынка и субъективные наблюдения

Сейчас вижу тренд на гибридные решения — те же производители газовых водогрейных котлов начинают добавлять контуры для тепловых насосов или солнечных коллекторов. Это логично, но пока дорого. В прошлом месяце считал для клиента такой вариант — окупаемость 12 лет, что для большинства неприемлемо.

Интересно, что китайские производители постепенно догоняют европейцев по качеству, но проигрывают в адаптации документации. Брал для эксперимента котел от нового бренда — технические характеристики на уровне, а инструкция переведена так, что разбирались методом тыка.

Локальные производители вроде ООО Хух-Хото Хэлайсян выигрывают за счет гибкости — могут быстро внести изменения в конструкцию под конкретный проект. Недавно они за неделю переделали крепление горелки для объекта с нестандартными габаритами, в то время как европейский поставщик запросил бы 3 месяца на изготовление.

Выводы, которые не найдешь в рекламных брошюрах

Главное — не гнаться за брендом. Дорогой котел не всегда лучше дешевого аналога, если учитывать стоимость обслуживания и ремонта. Сравнивал как-то эксплуатационные расходы за 5 лет: у премиального бренда они составили 18% от первоначальной стоимости, у российско-китайского collaboration — всего 9%.

Всегда стоит закладывать бюджет на доработки — идеальных проектов не бывает. Даже с учетом всех расчетов, на объекте обязательно найдется труба, которую нужно обойти, или фундамент, требующий усиления.

И последнее — отношения с производителем важнее цены. Гораздо ценнее, когда можно позвонить напрямую главному инженеру и обсудить проблему, как это было в случае с https://www.hlx-qjy.ru, чем иметь 'золотую' гарантию, но месяцами ждать ответа от службы поддержки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

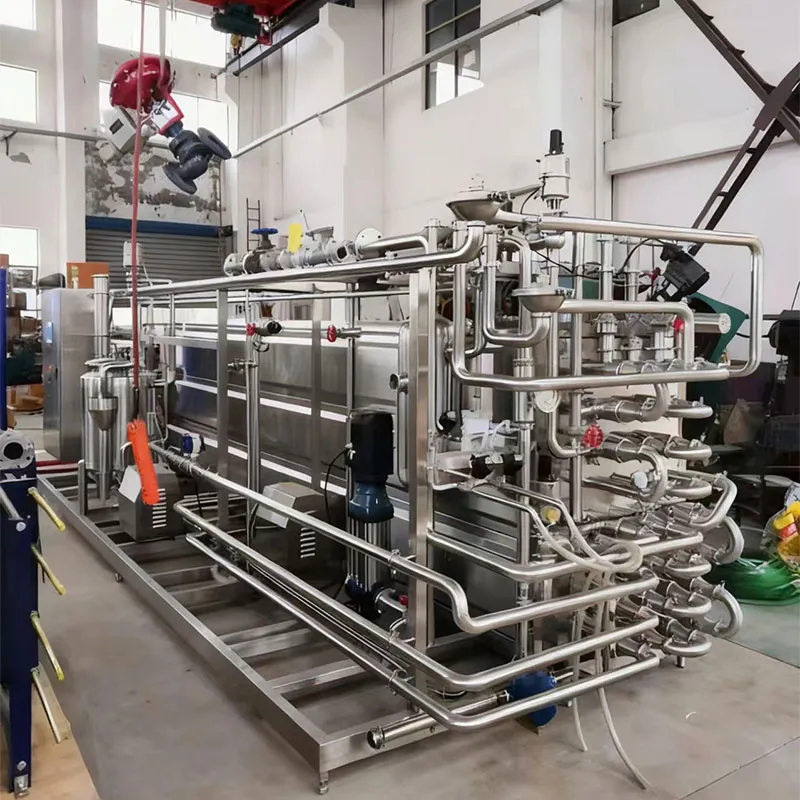

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина

Связанный поиск

Связанный поиск- Теплообменный узел водогрейного котла производители

- Средства индивидуальной защиты заводы

- Санитарный насос производители

- Погрузочно-разгрузочное оборудование поставщики

- Осветительные приборы поставщики

- Промышленный контроль и измерение производитель

- Инструменты

- Вентиляционная система коровника производитель

- Система рулонных штор для коровника поставщик

- Промышленный центробежный насосный агрегат производители