Низковольтная аппаратура производитель

Когда слышишь 'низковольтная аппаратура производитель', первое, что приходит в голову — контакторы да автоматические выключатели. Но на деле нюансов столько, что даже устоявшиеся игроки рынка иногда промахиваются. Вот, к примеру, китайские производители: с одной стороны, цена привлекательная, но когда начинаешь смотреть на соответствие ГОСТ Р 50030 и ТР ТС 004/2011... Вспоминается случай с партией рубильников, где толщина медных шин не дотягивала всего полмиллиметра — казалось бы, мелочь, а на тепловых характеристиках сказалось критично.

Технические требования к низковольтному оборудованию

Сейчас многие гонятся за импортозамещением, но не всегда понимают, что просто скопировать конструкцию — недостаточно. Возьмем ту же дугогасительную камеру в контакторах. У европейских аналогов расчет идет на специфические параметры сети, а у нас перекосы фаз могут достигать 15%. Приходится пересчитывать всё от магнитных полей до термостойкости пластика.

Особенно сложно с аппаратурой управления. Помню, как на одном из объектов в Новосибирске ставили щиты с 'перекочевавшими' из Азии реле перегрузки. Вроде и токи номинальные совпадают, а характеристика срабатывания не учитывала пусковые токи наших асинхронных двигателей. В итоге за месяц три ложных отключения компрессорной установки.

Сейчас вот анализируем опыт ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование — они как раз делают упор на адаптацию под российские нормативы. Не скажу, что всё идеально, но подход системный: от подбора марок нержавеющей стали для клеммников до испытаний при пониженном напряжении.

Материалы и компоненты: где экономить нельзя

С медью сейчас вообще отдельная история. Видел как-то образцы, где в контактах использовали сплав с 20% алюминиевой примеси — вроде бы проводимость на уровне, но через полгода эксплуатации в сыром помещении началось окисление. Пришлось полностью менять партию пускателей на том же металлургическом комбинате.

Интересно, что hlx-qjy.ru в своих каталогах акцентирует внимание именно на нержавеющих сталях для механических частей. Это разумно — вспомните, сколько отказов бывает из-за заедания механизма свободного расцепления в автоматах. Особенно в химических производствах, где в воздухе пары кислот.

Кстати, про температурные режимы. Многие забывают, что низковольтная аппаратура должна нормально работать не только при -25°C, но и при +70°C в закрытых щитовых. Как-то пришлось переделывать целую серию распределительных устройств из-за деформации корпусов ПВХ — производитель сэкономил на термостабилизаторах.

Особенности монтажа и эксплуатации

Самая частая ошибка — неправильный подбор аппаратуры по категориям применения. По AC-3 еще как-то разбираются, а про AC-4 часто забывают. В результате контакторы выходят из строя на режимах частых пусков и реверсов. Особенно это касается подъемных механизмов.

На своем опыте скажу: лучше сразу закладывать запас по коммутационной способности. Помним же историю с тем же ООО Хух-Хото Хэлайсян, когда они для крановых установок предлагали контакторы на 32А вместо стандартных 25А — сначала заказчики возмущались 'завышенной ценой', а через год сами же благодарили за отсутствие проблем.

Еще момент — совместимость с системами АСУ ТП. Современная низковольтная аппаратура должна иметь возможность подключения датчиков и сетевых интерфейсов. Но тут важно не переусердствовать: видел проекты, где на простейший вентилятор ставили 'умный' контроллер дороже самого оборудования.

Контроль качества и испытания

Многие производители ограничиваются стандартными тестами, но в реальных условиях аппаратура работает в совершенно других режимах. Например, вибрационные нагрузки — для станков с ударными механизмами это критично. Как-то пришлось отказаться от партии автоматов, которые прекрасно проходили заводские испытания, но на прессах постоянно выбивало из-за вибрации.

Интересно, что на сайте https://www.hlx-qjy.ru упоминается собственный испытательный центр. Если это не просто маркетинг, то очень правильный подход. Особенно для аппаратуры защиты — там каждый параметр от времени срабатывания до отключающей способности должен проверяться статистически, а не выборочно.

Запомнился случай с тепловыми реле — вроде и calibration проверяли, а при монтаже выяснилось, что биметаллические пластины разных партий имеют разную инерционность. Пришлось на месте подбирать и маркировать для каждого конкретного двигателя.

Перспективы развития низковольтной аппаратуры

Сейчас явный тренд на интеграцию с системами мониторинга. Но не стоит думать, что это просто добавление Ethernet-порта. Надо учитывать и электромагнитную совместимость, и кибербезопасность. Помните скандал с 'умными' реле, которые можно было взломать через сеть 0.4 кВ?

В этом плане подход ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование кажется взвешенным — они развивают направление интеграции систем, но без излишней цифровизации там, где это не требуется. Все-таки надежность первичных цепей важнее модных 'фишек'.

Лично я считаю, что будущее за модульными решениями. Но не в смысле унификации корпусов, а в возможности гибкой комплектации функциональных блоков. Чтобы можно было собрать нужную конфигурацию из проверенных модулей — от базовой защиты до продвинутой диагностики.

Кстати, про диагностику — это еще одно слабое место многих производителей. Светодиодная индикация состояния — это хорошо, но хотелось бы больше встроенных средств тестирования. Хотя бы возможность проверки износа контактов без разборки аппарата.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

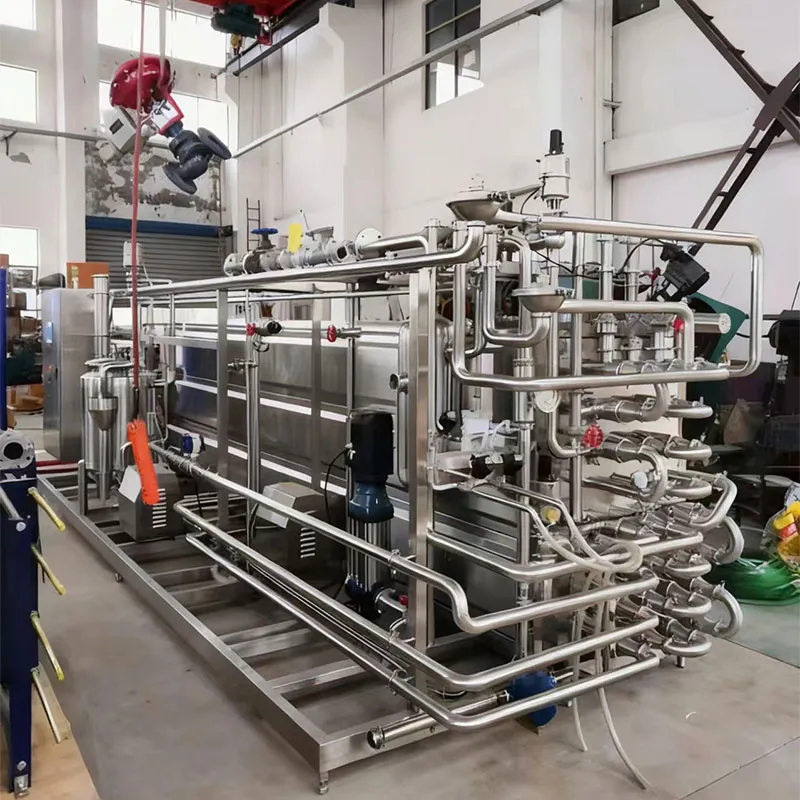

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев) -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Доилное оборудование цена

- Машина для упаковки в коробки цена

- Кормовые решетки для крс поставщики

- Машина для упаковки в коробки

- Стол из нержавеющей стали

- Алмазный инструмент

- Китай санитарный насос производители

- Самоблокирующиеся кормовые решетки цена

- Уборочное и офисное оборудование поставщик

- Теплообменный узел водогрейного котла