Оборудование для холодильных установок завод

Когда говорят про оборудование для холодильных установок завод, многие сразу представляют себе гигантские компрессоры и конденсаторы – но на деле самое сложное часто кроется в мелочах вроде подбора толщины изоляции или расчёта длины трассы хладогента. Мы в ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование через это прошли: с 2018 года собираем промышленные холодильные модули для пищевых производств, и каждый новый проект – это десятки скрытых нюансов, которые в каталогах не опишешь.

Почему типовые решения не работают на российских производствах

Вот пример: заказчик из Новосибирска требовал поддержания -35°C в камере шоковой заморозки. Стандартный чиллер с алюминиевыми теплообменниками не выдержал местных перепадов напряжения и влажности – через полгода пошли микротрещины. Пришлось переделывать с медными змеевиками и добавлять стабилизатор, хотя изначально проект считался ?типовым?.

Сейчас всегда уточняем регион эксплуатации: для Дальнего Востока усиливаем антикоррозийную обработку, для южных регионов – закладываем запас по производительности конденсаторов. Как-то в Краснодаре пришлось экранировать блок управления от перегрева – температура в тени достигала 45°C, а паспортные характеристики оборудования рассчитывались на 35°C.

Кстати, о стали: наша компания использует нержавеющие трубы собственного производства – не из-за желания сэкономить, а потому что знаем реальные нагрузки. Китайские аналоги с маркировкой AISI 304 на морозе -25°C становились хрупкими, хотя по сертификатам всё идеально.

Как мы интегрируем программное обеспечение в холодильные системы

Разработка софта для мониторинга – отдельная головная боль. Сделали как-то систему с красивым веб-интерфейсом, но на производстве операторы жаловались, что в спецодежде сенсорный экран не реагирует. Вернулись к кнопочным панелям с дублированием данных в облако.

Сейчас через сайт hlx-qjy.ru клиенты могут отслеживать параметры работы оборудования в реальном времени, но изначально функция казалась избыточной. Пока не случился случай в Воронеже: техник заметил падение давления в системе за 200 км и успел предотвратить остановку конвейера. Теперь это стандартная опция для промышленных холодильников.

Важный момент: софт мы пишем с учётом российских нормативов. Например, автоматически формируем отчёты для Роспотребнадзора по температуре в продуктовых зонах – экономит клиентам 2-3 часа в день на бумажной работе.

Нюансы монтажа, о которых не пишут в инструкциях

Монтажники часто недооценивают вибрацию – стандартные крепления компрессоров со временем разбалтываются. После трёх аварийных вызовов в Тюмень начали ставить демпферы собственной разработки: резиновые прокладки с металлическими вставками.

Ещё пример: при установке на мясокомбинате в Уфе не учли, что полы в цехе моют хлорсодержащими растворами. Через месяц пошли коррозийные потёки на стальных опорах. Теперь всегда запрашиваем данные о санитарной обработке помещений.

Самая сложная была сборка в Казани – требовалось проложить фреоновые магистрали через три этажа с изгибами под 135 градусов. Пришлось на месте гнуть трубы с подогревом, хотя в проекте всё выглядело прямолинейно. Кстати, наши трубы из нержавеющей стали выдержали деформацию без потери герметичности.

Почему важно учитывать металлические сетки в обвязке

Казалось бы, какое отношение имеют металлические сетки к холодильным установкам? Оказалось – прямое. В Омске забился фильтр-осушитель из-за медной стружки в системе. Теперь на всех всасывающих линиях ставим сетчатые фильтры с ячейкой 0.8 мм – производим их сами, так как готовые не всегда соответствуют заявленным параметрам.

Ещё применяем сетки для защиты теплообменников от насекомых и пуха – особенно актуально для сельхозпредприятий. В Белгороде без такой защиты конденсатор забился за неделю работы во время цветения тополей.

Кстати, наши технологи заметили, что оцинкованная сетка в условиях постоянного конденсата служит вдвое меньше нержавеющей. Теперь даже в базовой комплектации используем только AISI 316 для элементов, контактирующих с влажным воздухом.

Ошибки в подборе комплектующих и как их избежать

Был печальный опыт с электромагнитными клапанами от ?проверенного? поставщика. В -40°C под Уфой три клапана заклинило в открытом положении – пришлось экстренно останавливать линию. Разобрались: производитель сэкономил на термостабильной смазке.

Теперь тестируем все комплектующие в климатической камере перед установкой. Как-то отвергли партию датчиков давления – при -25°C их погрешность превышала 15%, хотя в паспорте было заявлено 2%.

Особенно тщательно подходим к подбору электроники – российские аналоги иногда нестабильны при низких температурах. Но и европейские решения не панацея: например, немецкие частотные преобразователи требовали доработки под наши сети.

Перспективы развития холодильного оборудования

Сейчас экспериментируем с гибридными системами, где часть нагрузки берут на себя CO2-установки. Пока дорого, но для северных регионов уже есть экономия 20-30% на эксплуатации.

Интересное направление – рекуперация тепла от конденсаторов. На молокозаводе в Липецке смогли использовать отводное тепло для подогрева воды в моечных цехах – окупаемость проекта 14 месяцев.

Главный вызов – адаптация импортных компонентов под российские условия. Например, итальянские компрессоры приходится дорабатывать системой подогрева картера – у них не рассчитано на наши перепады температур.

Почему важно комплексное обслуживание

Послепродажное обслуживание – это не только ремонт. В Нижнем Новгороде благодаря регулярной диагностике обнаружили износ поршневой группы на ранней стадии – замена обошлась в 3 раза дешевле, чем при внезапном отказе.

Разработали систему прогнозирования поломок по косвенным признакам: если растёт энергопотребление при стабильной нагрузке – значит, пора чистить теплообменники или проверять уплотнения.

Самое важное – обучаем персонал клиентов. Как-то на хлебозаводе оператор месяцами не чистил воздушные фильтры, пока компрессор не вышел в аварийный режим. Теперь проводим обязательные инструктажи с практическими занятиями.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

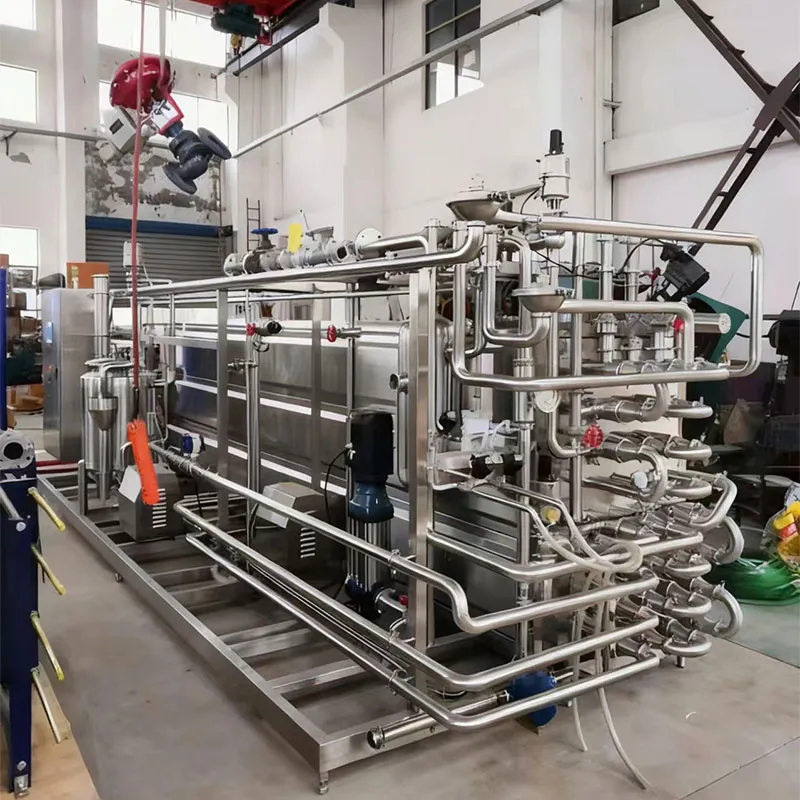

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай трубчатый теплообменник из нержавеющей стали заводы

- Китай система рулонных штор для коровника завод

- Режущий дренажный насос

- Китай шейные замки для овец завод

- Дренажный насос производитель

- Вентиляционная система коровника поставщик

- Уборочное и офисное оборудование

- Асептический резервуар цена

- Высоконапорный дренажный насос поставщик

- Насос для химических реагентов производитель