Ограждение коровника заводы

Когда говорят про ограждение коровника заводы, многие сразу представляют готовые модули с конвейера — но на деле это редко работает без адаптации под конкретный коровник. Я сталкивался, когда закупили партию у одного подмосковного завода, а оказалось, что крепления не подходят под наши бетонные основания — пришлось переваривать на месте, терять время.

Почему стандартные решения часто не работают

Вот этот момент с креплениями — классический пример. Заводы делают универсальные конструкции, но в каждом хозяйстве свои нюансы: где-то полы с уклоном, где-то столбы уже стоят криво. Мы как-то в Калужской области ставили ограждение коровника — там фундамент 'гулял' сезонно, и секции через полгода начали деформироваться. Пришлось усиливать анкерными болтами, которые изначально не предусматривались.

Ещё частый прокол — расчёт нагрузок. Коровы ведь не просто стоят — они облокачиваются, толкаются. Один раз видел, как с виду прочная сетка от известного производителя прогнулась за месяц просто потому, что рогатые любили тереться об угловые стойки. Пришлось ставить дополнительные распорки — лишние трудозатраты.

Сейчас многие пытаются экономить на материале — берут оцинковку тоньше 2 мм. Это работает разве что для тёлочек, а для взрослых животных уже рискованно. Помню, в Воронежском хозяйстве сэкономили — через год на секциях вмятины, некоторые петли разошлись. Переделывали в три раза дороже.

Как выбирать производителя

Я обычно смотрю не на каталоги, а на реальные объекты. Например, ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование — их решения видел в Липецке на молочном комплексе. Там как раз грамотно сделаны усиленные стыки — не просто сварка, а дополнительная накладка. И главное — они не боятся делать нестандартные секции под заказ, что редкость.

Кстати, их сайт hlx-qjy.ru полезно изучать не столько для цен, сколько для технических решений. Там есть раздел с монтажными схемами — видно, что люди понимают специфику. Например, как разводка труб из нержавейки интегрируется в каркас — это важно для автоматических поилок.

Но даже с хорошим производителем надо лично проверять сборочные узлы. Как-то заказали партию у проверенного завода, а получили стойки с недоваренными швами — видимо, сменщики схалтурили. Теперь всегда просим фото этапов производства.

Особенности монтажа на действующих фермах

Самое сложное — когда надо менять ограждение без остановки производства. Мы в Тверской области так делали — по секциям, постепенно перегоняя животных. Важно было сделать временные крепления, чтобы коровы не сломали незавершённые участки. Использовали временные стойки из бруса — дешёво, но эффективно.

Ещё нюанс — вентиляция. Если ставить сплошные панели, то летом воздух застаивается. Приходится комбинировать — глухие секции внизу, где лежат животные, а выше — решётчатые. Кстати, ООО Хух-Хото Хэлайсян как раз предлагает такие гибридные варианты — видно, что консультировались с зоотехниками.

Разводка коммуникаций — отдельная головная боль. Когда ставим новые ограждения коровника, всегда заранее размечаем, где будут поилки, кормушки. Лучше заложить дополнительные крепления 'про запас', чем потом сверлить готовые конструкции.

Про материалы и долговечность

Нержавейка — конечно, идеал, но дорого. Чаще идёт оцинковка с полимерным покрытием — но тут важно качество подготовки поверхности. Видел образцы, где покрытие отслаивалось через полгода из-за плохой обезжирки. Сейчас многие переходят на порошковую окраску — держится дольше, но и требует аккуратного монтажа.

Интересный опыт был в Белгородской области — там использовали комбинированные системы: несущие стойки из чёрного металла с усиленным покрытием, а заполнение — из нержавейки. Экономия приличная, при этом в местах контакта с животными — стойкий материал. Кстати, на hlx-qjy.ru видел подобные решения — видимо, тенденция.

Запомнился случай с деформациями при перепадах температур. Зимой в неотапливаемом коровнике металл 'играет' — если жёстко закрепить, может порвать крепления. Теперь всегда оставляем температурные зазоры — мелочь, но спасает от проблем.

Что часто упускают при проектировании

Проходы для техники — вечная проблема. Как-то сделали красивые ограждения, а потом выяснилось, что трактор не может подъехать к кормовому столу — пришлось переделывать раздвижные секции. Теперь всегда закладываем минимум два технологических проёма на секцию.

Высота — кажется очевидным, но постоянно встречаю ошибки. Для дойного стада нужно не менее 1.8 метра, иначе коровы перепрыгивают. Проверяли на практике — при высоте 1.6 м были регулярные побеги, особенно у молодняка.

Углы — самое уязвимое место. Раньше делали прямые стыки, но теперь только закруглённые — меньше травм и для животных, и для персонала. Кстати, у ООО Хух-Хото Хэлайсян в каталоге есть специальные гнутые профили для таких случаев — полезная мелочь.

Про автоматизацию и современные тенденции

Сейчас многие хотят сразу 'умные' ограждения с датчиками. Но на практике электроника в коровнике живёт недолго — влажность, аммиак делают своё дело. Мы ставим простейшие сенсоры только на критичных участках — в районе ворот, например.

Интересный опыт интеграции был с системой от hlx-qjy.ru — они предлагают готовые решения с креплениями для кабелей. Но again — лучше прокладывать проводку в гофре отдельно, а не интегрировать в конструкцию. Ремонтировать проще.

Видел в Германии ограждения коровника с подогревом в стойлах — но для наших условий пока дорого. Хотя идея хорошая — зимой ледяной металл проблема серьёзная.

В целом, если резюмировать — идеальных решений нет. Каждый раз приходится адаптировать под конкретное стадо и условия. Главное — не гнаться за дешевизной и работать с теми, кто готов вникать в специфику, как та же ООО Хух-Хото Хэлайсян с их комплексным подходом к металлоконструкциям. И всегда оставлять запас по прочности — коровы найдут способ проверить его на практике.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

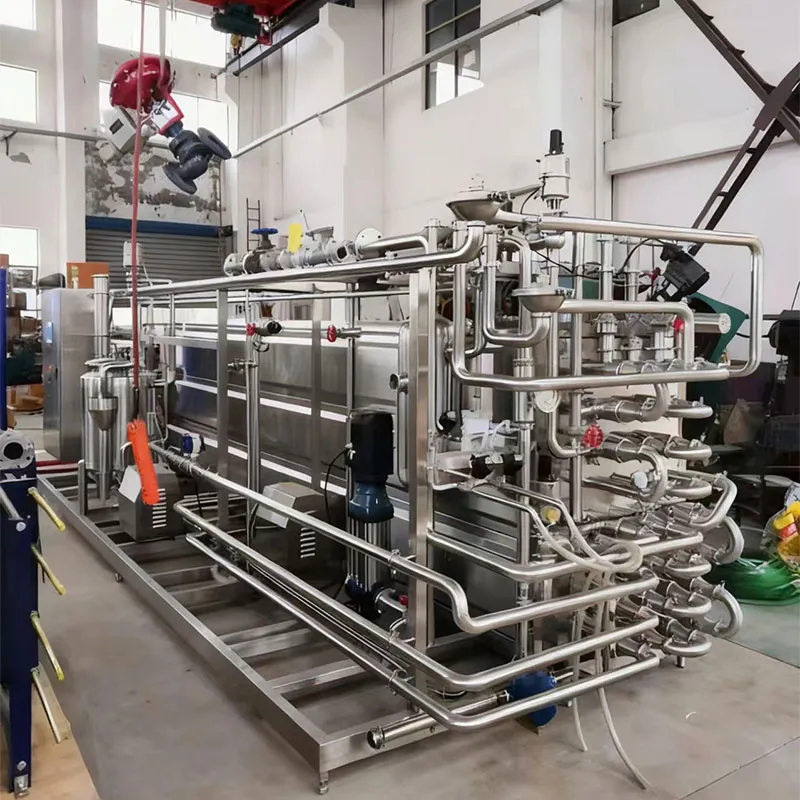

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

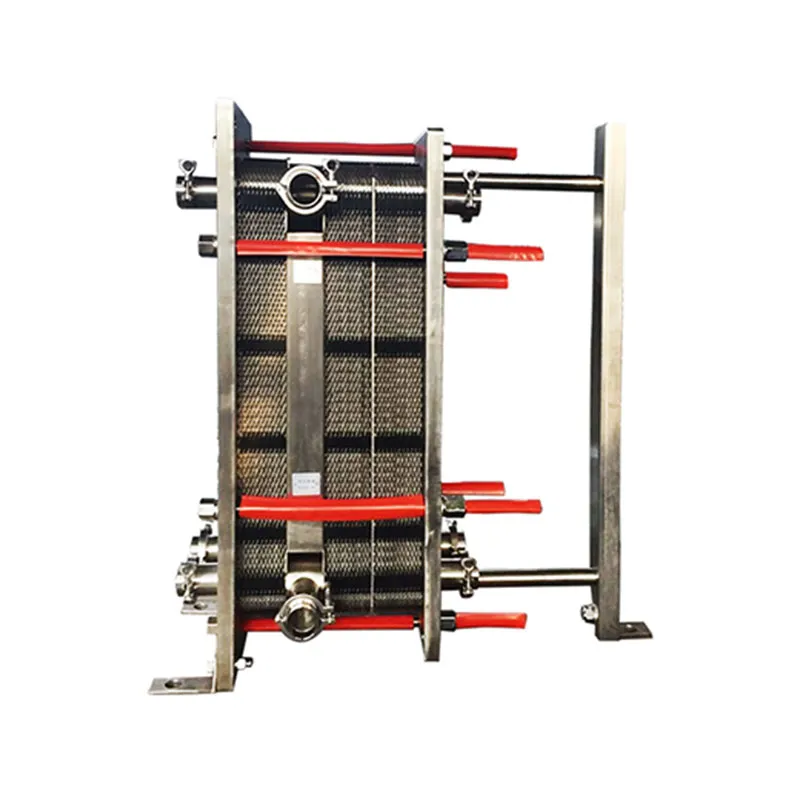

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Связанный поиск

Связанный поиск- Ферментер для вина завод

- Нержавеющий винный резервуар поставщики

- Система отделения сыворотки

- Высокопрочное защитное ограждение производитель

- Танк дображивания производитель

- Насос для сточных вод заводы

- Нержавеющий танк для выдержки поставщик

- Приемная ванна для молока производители

- Взрывозащищенный светильник

- Строительные материалы цена