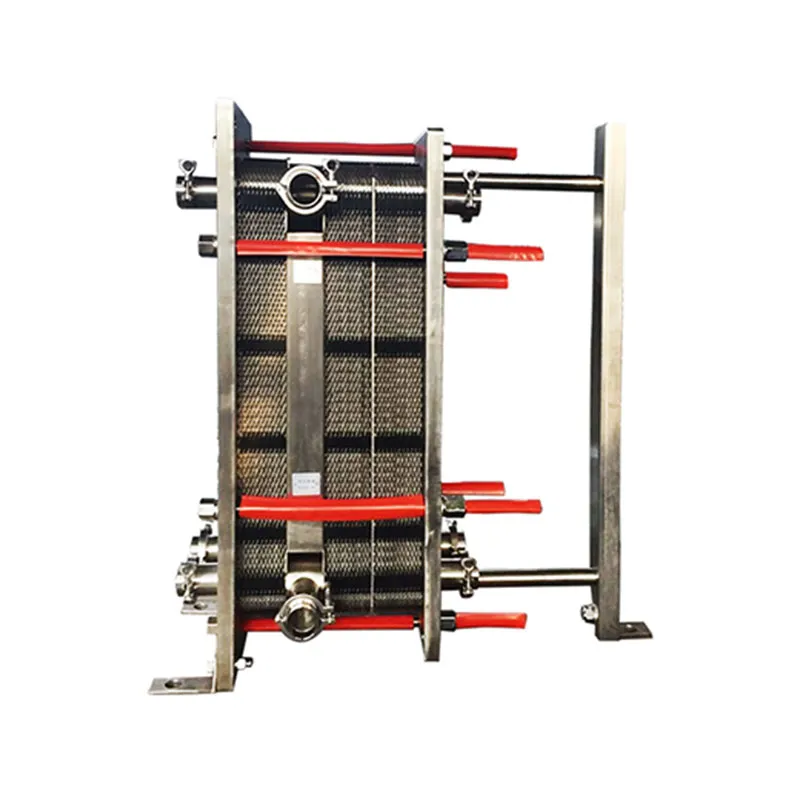

Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали заводы

Когда говорят про пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, многие сразу представляют глянцевые каталоги с идеальными характеристиками. Но на практике разница между заводскими испытаниями и работой на объекте бывает существенной. Вот, например, в пищевых цехах часто сталкиваюсь с тем, что заказчики экономят на толщине пластин, а потом удивляются коррозии в зонах с агрессивными средами. Или другой момент – некоторые производители заявляют универсальность моделей, но при монтаже в системах отопления выясняется, что резиновые уплотнения не держат перепады температур свыше 120°C. Такие нюансы редко встретишь в технической документации, но они критичны для долговечности оборудования.

Конструктивные особенности, которые влияют на всё

Если брать именно нержавеющую сталь для пластин, то здесь важен не просто маркетинговый ход ?нержавейка?, а конкретная марка. AISI 304 справляется с большинством задач, но для морской воды или химрастворов лучше 316L – сам видел, как на молокозаводе в Подмосковье обычные пластины покрылись точками коррозии всего за полгода из-за активных моющих средств. Кстати, толщина 0,5 мм против 0,4 мм – это не ?перестраховка?, а реальное увеличение срока службы при вибрациях. Один раз пришлось пересобирать теплообменник на котельной после того, как тонкие пластины деформировались от гидроударов – ремонт обошелся дороже, чем изначальная экономия.

Геометрия пластин – отдельная тема. Часто заказчики требуют ?повышенный КПД?, но не учитывают загрязненность теплоносителя. Например, в системах с оборотной водой без фильтрации мелкие каналы быстро забиваются взвесями. Приходится либо ставить дополнительные фильтры, либо рекомендовать модели с широкими каналами, даже если их теплоотдача немного ниже. В этом плане удачный опыт был с теплообменниками от ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование – их разработчики изначально заложили в конструкцию возможность работы с низкокачественными средами, что для российских условий актуально.

Уплотнения – это вообще больное место. Этиленпропиленовые хороши для воды до 90°C, но если в системе возможны скачки температуры (как в тех же ЦТП), лучше переплатить за термостойкие варианты. Помню случай на хлебозаводе: сэкономили на прокладках, а при первом же тестовом запуске паром выдавило половину уплотнителей. Пришлось экстренно менять весь комплект, останавливать линию. Теперь всегда советую закладывать запас по температуре минимум 20% от номинала.

Заводской контроль vs полевая сборка

На заводе теплообменники тестируют на идеальных параметрах, но на объекте редко встречаются идеальные условия. Например, перекосы при монтаже всего на 2-3 мм могут привести к протечкам по углам плит. Один раз наблюдал, как монтажники не выставили раму по уровню – результат: через месяц работы потекла вода по нижней плите. Хотя по паспорту оборудование выдерживало давление 25 бар.

Ещё момент – качество сборки пакета. Если пластины смещены относительно друг друга даже на миллиметр, это влияет на распределение потоков. Как-то разбирали китайский аналог – там экономили на направляющих балках, из-за чего пластины ?гуляли? при тепловом расширении. Для сравнения, у европейских производителей и у того же ООО Хух-Хото Хэлайсян в конструкции всегда есть страховочные пазы, которые не дают смещаться пластинам даже при вибрациях.

Испытания под давлением – отдельная история. Заводы обычно проверяют оборудование на 1,5 от рабочего давления, но в реальности скачки в сетях иногда превышают и этот запас. Особенно в старых системах отопления, где нет современных клапанов защиты. Поэтому всегда смотрю на запас прочности рамы – если она собрана из профиля менее 80 мм, это уже риск для промышленных объектов.

Подбор параметров: где чаще всего ошибаются

Самая распространенная ошибка – завышение температурных напоров. В проектах часто указывают идеальные 90/70°C, а по факту на входе бывает 85°C с колебаниями. В итоге теплообменник недобирает мощность, приходится добавлять секции. Или обратная ситуация – когда расчёт делают по максимальным параметрам, а оборудование 90% времени работает в половинном режиме. Это неэффективно и дорого.

Расход среды – тоже важный момент. Если производительность насосов не соответствует паспортным данным теплообменника, начинаются проблемы с турбулизацией потоков. Как-то на brewery поставили аппарат с расчётом на 100 м3/ч, а насосы давали только 80 – в результате падение температуры на выходе было на 15% ниже проектного. Пришлось менять обвязку.

Чистота теплоносителя – тема для отдельного разговора. Воду из скважин без подготовки лучше не использовать – соли жёсткости забивают каналы за сезон. Видел теплообменники после двух лет работы с неочищенной водой – отложения в 3-4 мм снижали КПД вдвое. Теперь всегда рекомендую ставить хотя бы простейшие фильтры грубой очистки.

Ремонтопригодность и обслуживание

Конструкция рамы должна позволять быстро добавлять или убирать пластины. Сталкивался с моделями, где для доступа к крайним пластинам нужно было разбирать всю конструкцию – это увеличивало время простоя в 2-3 раза. У хороших производителей, включая Хух-Хото Хэлайсян, обычно предусмотрены откидные балки и быстросъёмные стяжки.

Доступность запчастей – критичный фактор. Однажды ждали уплотнения из Европы 3 месяца, пока теплообменник простаивал. Теперь при выборе всегда уточняю наличие склада расходников в России. Кстати, на сайте hlx-qjy.ru можно сразу посмотреть каталог запчастей с артикулами – это удобно для оперативного ремонта.

Чистка – регулярная необходимость. Для пищевых производств лучше выбирать модели с возможностью автоматической промывки CIP. Если же чистка механическая, важно чтобы расстояние между пластинами позволяло работать щётками. Видел конструкции где зазоры менее 3 мм – туда даже профессиональный инструмент не подходил.

Интеграция в существующие системы

При замене старых теплообменников часто возникает проблема несовпадения присоединительных размеров. Особенно если менять кожухотрубные на пластинчатые. В таких случаях либо переваривают обвязку, либо используют переходные фланцы. Второй вариант предпочтительнее – меньше простоев.

Автоматика – отдельный вопрос. Современные теплообменники часто поставляются с готовыми шкафами управления, но их нужно согласовывать с существующей АСУ ТП. Как-то пришлось перепрошивать контроллер под российские датчики температуры – оказалось, что заводская прошивка не поддерживает отечественные аналоги.

Теплоизоляция – кажется мелочью, но влияет на КПД. Заводы обычно поставляют оборудование без изоляции, её делают на месте. Важно не закрывать доступ к стяжным болтам и контрольным точкам. Видел случаи, когда при ремонте срезали изоляцию вместе с заводской маркировкой – потом невозможно было подобрать запчасти.

Перспективы развития технологии

Сейчас многие производители экспериментируют с композитными уплотнениями – пытаются совместить термостойкость EPDM и химическую стойкость NBR. Пока устойчивых результатов нет, но направление перспективное. Особенно для химической промышленности где среды агрессивные.

Лазерная сварка пластин – тоже интересная технология. Позволяет делать более сложную геометрию каналов, но пока дороже традиционной штамповки. Думаю, через 5-7 лет станет массовой для премиум-сегмента.

Цифровизация – тренод очевидный. Уже появляются теплообменники со встроенными датчиками давления и температуры для прогнозного обслуживания. Но пока это скорее экзотика, чем стандарт. Хотя компании типа ООО Хух-Хото Хэлайсян в своих новых разработках уже закладывают возможность подключения к SCADA-системам.

В целом, при грамотном подборе и монтаже пластинчатые теплообменники из нержавейки служат десятилетиями. Главное – не гнаться за дешевизной и учитывать реальные условия эксплуатации. Как показывает практика, экономия на этапе покупки потом оборачивается частыми ремонтами и простоями.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев) -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад

Связанный поиск

Связанный поиск- Химический насос поставщики

- Энергосберегающий водогрейный котел поставщики

- Система рулонных штор для коровника поставщики

- Одношнековый насос производители

- Лежаки для крс заводы

- Бочка из нержавеющей стали завод

- Система орошения коровника производители

- Стеллаж из нержавеющей стали цена

- Поилка для крс производитель

- Резервуар для охлаждения вина производитель