Полностью автоматизированный водогрейный котел производитель

Когда слышишь 'полностью автоматизированный водогрейный котел', первое, что приходит в голову — это какая-то фантастическая система, где вообще не нужно участие человека. Но на практике даже у самых продвинутых моделей есть нюансы, которые производители стараются не афишировать. Вот, например, наша компания ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование долгое время сталкивалась с тем, что клиенты ждут от автоматизации чудес, а потом разочаровываются в мелких сбоях. Приходится объяснять, что полная автоматизация — это не про отсутствие обслуживания, а про оптимизацию процессов. Кстати, наш сайт https://www.hlx-qjy.ru часто становится отправной точкой для таких дискуссий — там мы стараемся честно описывать, как работают наши системы, без приукрашивания.

Что скрывается за термином 'полная автоматизация'

Если говорить откровенно, многие конкуренты используют этот термин как маркетинговый ход. Типа, нажал кнопку — и котел работает годами без вмешательства. Но в реальности даже лучшие модели требуют периодической калибровки датчиков, особенно если речь идет о системах с модуляцией мощности. Мы в своем производстве делаем упор на то, чтобы автоматизация не была 'черным ящиком'. Например, в котлах серии Термо-Макс мы оставили возможность ручной корректировки параметров через веб-интерфейс — это оказалось востребованным на производствах, где технологические процессы часто меняются.

Кстати, про нержавеющую сталь — это отдельная история. В наших котлах мы используем именно ее, причем не просто как материал, а с учетом коррозионной стойкости в разных средах. Были случаи, когда заказчики пытались экономить на этом, устанавливая более дешевые аналоги, а потом удивлялись, почему автоматика начинает глючить из-за конденсата. Пришлось даже разработать специальный модуль диагностики, который отслеживает состояние теплообменника и предупреждает о рисках — это стало частью нашего ПО для интеграции систем.

И еще момент: часто путают автоматизацию управления и автоматизацию обслуживания. Первое — это контроль температуры, давления, включение/выключение горелки. Второе — гораздо сложнее, требует подключения систем водоподготовки, мониторинга качества теплоносителя. Мы в последних проектах стали активно внедрять датчики электропроводности воды — простой, но эффективный способ предотвратить накипь, которая сводит на нет всю автоматизацию.

Практические сложности при внедрении автоматизированных систем

Один из самых болезненных моментов — это совместимость с существующими инженерными сетями. Недавно был проект, где заказчик хотел поставить наш котел в систему с устаревшими чугунными радиаторами. Автоматика постоянно срабатывала на защиту из-за перепадов давления, пришлось перепрошивать контроллер под специфические условия. Это к вопросу о том, что универсальных решений не бывает — каждый объект требует адаптации.

Программное обеспечение — отдельная головная боль. Мы сами разрабатываем ПО для своих систем, но даже при этом возникают конфликты с сторонними SCADA-системами. Приходится идти на компромиссы: где-то упрощаем протоколы обмена данными, где-то добавляем аппаратные шлюзы. Кстати, наш отдел разработки постоянно дорабатывает алгоритмы под запросы с производства — например, добавили функцию прогнозирования нагрузки по погодным данным, что особенно актуально для регионов с резкими перепадами температур.

Монтаж — это та стадия, где часто всплывают подводные камни. Даже при идеальной автоматике неправильная обвязка или ошибки в дымоудалении сводят на нет все преимущества. Мы стали включать в поставку подробные схемы подключения с вариантами для разных типов зданий, но все равно периодически выезжаем на объекты для корректировки. Особенно сложно с реконструкцией старых котельных — там автоматику приходится буквально 'вживлять' в существующие конструкции.

Опыт интеграции с системами отопления различного типа

С радиаторными системами работать проще всего — там предсказуемая гидравлика и относительно стабильные параметры. А вот с теплыми полами начались сложности: низкотемпературный режим требует точной настройки насосных групп, иначе автоматика не справляется с поддержанием температуры. Мы для таких случаев разработали каскадное управление — когда несколько котлов работают в связке, плавно регулируя мощность. Это потребовало пересмотра алгоритмов ПИД-регулирования, но результат того стоил.

Промышленные объекты — отдельная тема. Там помимо отопления часто нужна технологическая горячая вода, причем с разными параметрами. Пришлось создавать системы с раздельными контурами и сложной логикой приоритетов. Например, для пищевого производства мы делали котел, где автоматика должна была обеспечивать точную температуру воды для мойки оборудования (±2°C), при этом не нарушая отопление цехов. Справились за счет введения буферных емкостей и прогнозирования нагрузки по графику работы линии.

Интересный опыт был с системами, где требуется резервирование. Заказчик хотел иметь два независимых источника тепла — основной котел и резервный электрокотел. Автоматика должна была сама переключаться при падении давления газа или других авариях. Казалось бы, стандартная задача, но на деле возникли нюансы с синхронизацией — пришлось добавлять задержки, чтобы избежать конфликта систем. Теперь этот опыт используем в типовых решениях для объектов с повышенными требованиями к надежности.

Нюансы подбора оборудования для разных задач

Мощность — это не единственный критерий. Часто заказчики требуют 'с запасом', не понимая, что для автоматизированных систем это может быть вредно. Котел, работающий на 20% от номинала, быстрее выходит из строя из-за низкотемпературной коррозии. Мы стали рекомендовать модуляционные горелки, которые позволяют плавно регулировать мощность в широком диапазоне — от 30 до 100%. Это особенно важно для объектов с переменной нагрузкой: торговые центры, спортивные комплексы.

Материалы теплообменника — тема для отдельного разговора. Нержавейка нержавейке рознь. Для агрессивных сред (например, при использовании умягченной воды с высоким содержанием хлоридов) мы предлагаем модели с добавлением молибдена. Это дороже, но зато гарантирует долгий срок службы. Кстати, наши поставки металлопроката как раз позволяют подбирать оптимальные марки стали для каждого случая — это одно из преимуществ вертикальной интеграции производства.

Система управления — многие до сих пор предпочитают простые релейные схемы, мотивируя это надежностью. Но современные программируемые контроллеры давно обогнали их по отказоустойчивости, главное — правильная прошивка. Мы для критичных объектов делаем дублирование ключевых датчиков и даже процессоров. Да, это удорожает систему, но зато избавляет от внезапных остановок в мороз. Кстати, наш сайт https://www.hlx-qjy.ru содержит примеры таких решений — мы выкладываем реальные кейсы, а не голые спецификации.

Перспективы развития автоматизации в теплогенерации

Судя по последним тенденциям, будущее — за системами с элементами ИИ. Мы уже экспериментируем с алгоритмами, которые анализируют историю работы оборудования и предсказывают необходимость обслуживания. Например, по изменению градиента нагрева можно спрогнозировать загрязнение теплообменника. Пока это работает в тестовом режиме, но первые результаты обнадеживают — удалось предотвратить несколько аварийных ситуаций на удаленных объектах.

Интеграция с умным домом и BMS-системами — еще одно направление. Раньше это было скорее экзотикой, но сейчас становится стандартом для новых зданий. Пришлось разрабатывать открытые протоколы обмена данными, чтобы наши котлы могли 'общаться' с системами вентиляции и освещения. Это сложно, но дает реальную экономию энергии — до 15-20% по сравнению с раздельным управлением.

Мобильные технологии — казалось бы, мелочь, но возможность удаленного мониторинга и управления через смартфон сильно меняет подход к обслуживанию. Мы в своих системах предусмотрели не только базовые уведомления, но и детальную аналитику. Пользователь может видеть не просто 'котел работает', а графики потребления газа, КПД в разные периоды, рекомендации по настройкам. Это особенно ценят коммерческие потребители, которые следят за операционными расходами.

В целом, несмотря на все сложности, направление полностью автоматизированных водогрейных котлов продолжает развиваться. Главное — не гнаться за модными терминами, а создавать решения, которые реально упрощают жизнь пользователям. Как показывает практика, даже самая продвинутая автоматика бесполезна, если она не учитывает специфику конкретного объекта и привычки людей, которые будут с ней работать.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

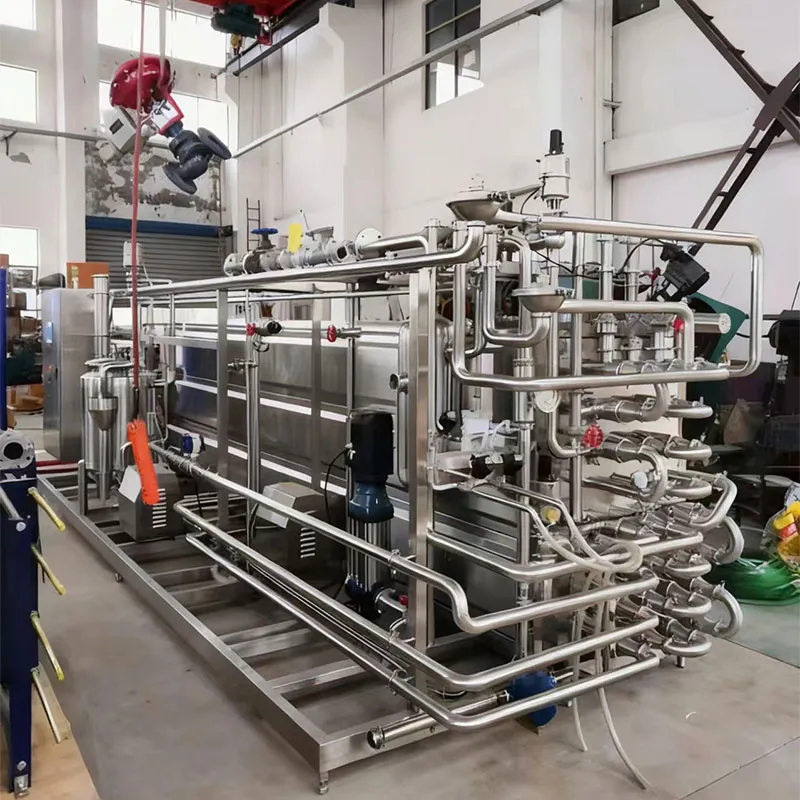

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

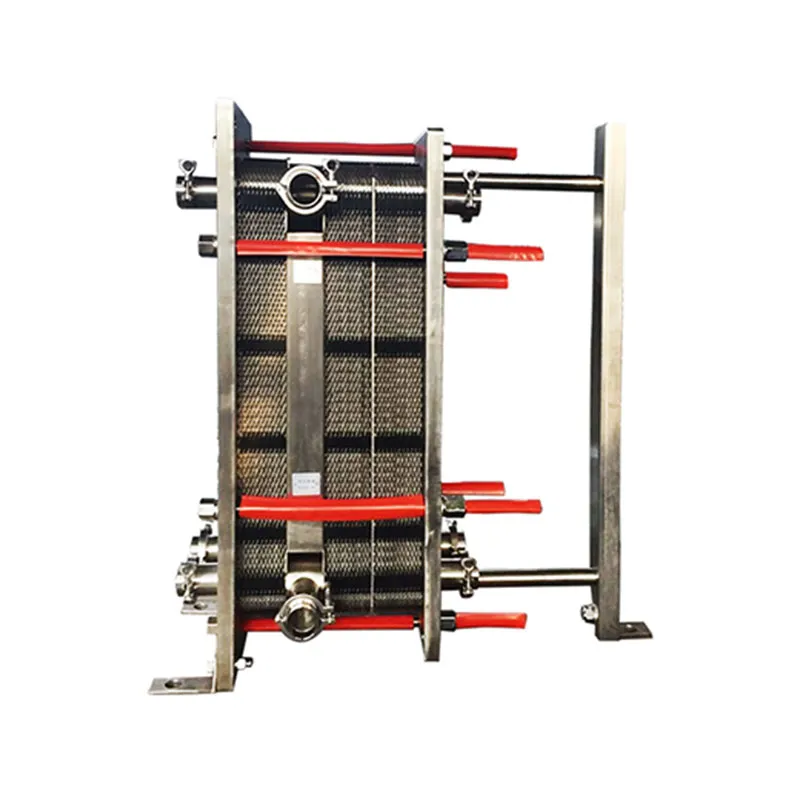

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Связанный поиск

Связанный поиск- Пневматическая трубка цена

- Китай роторный насос поставщики

- Роторный насос

- Насос для химических реагентов поставщик

- Кормовые решетки для крс производитель

- Строительные материалы производители

- Водогрейный котел с низким выбросом nox поставщики

- Водогрейные котлы эксплуатация поставщики

- Насос для сточных вод производители

- Тележка из нержавеющей стали поставщик