Приводные ремни завод

Когда слышишь ?приводные ремни завод?, первое, что приходит в голову — это конвейерные линии, штамповка резины и стандартные каталоги. Но на деле всё сложнее. Многие ошибочно полагают, что раз ремень приобрёл — он подойдёт под любую систему. А потом удивляются, почему клиноременная передача шумит или приводные ремни быстро изнашиваются даже при правильном натяжении. Я сам через это проходил, когда лет десять назад работал с устаревшим оборудованием на одном из металлургических комбинатов.

Особенности производства приводных ремней

Начнём с основ. Заводские ремни — это не просто резина с кордом. Важно, как именно формируется многослойная структура. Например, у некоторых производителей армирование синтетическими нитями идёт с переменным шагом — это снижает резонансные колебания. Но если технология нарушена, ремень начинает ?плыть? уже после 200 часов работы. Помню, мы как-то закупили партию у регионального завода, который экономил на термостабилизации. Результат — на конвейере с нержавеющими сталями ремни деформировались при температурах выше 70°C.

Ещё один момент — кромки. На автоматизированных линиях их обычно шлифуют лазером, но некоторые цеха до сих пор используют механическую обрезку. Это создаёт микротрещины, которые при переменных нагрузках (например, в прокатных станах) быстро разрастаются. Кстати, у ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование в описании процессов я заметил акцент на контроле кромок — видимо, столкнулись с аналогичными проблемами.

А вот про состав резиновых смесей часто умалчивают. Неопрен — это классика, но для пищевой промышленности или химических предприятий нужны специальные покрытия. Мы в своё время экспериментировали с тефлоновыми напылениями, но оказалось, что они снижают коэффициент трения на шкивах с насечками. Пришлось переходить на армированные полиуретаны — дороже, но для линий с частыми пусками/остановами это единственный вариант.

Подбор ремней под конкретные задачи

Здесь главная ошибка — брать каталоговые размеры без учёта динамических нагрузок. Допустим, стандартный Z-образный ремень для вентиляционного оборудования может не подойти для привода рольганга с нержавеющими валами. Почему? Потому что момент инерции при резком торможении создаёт продольные колебания, которые ?рвут? корд. Я всегда советую смотреть не на статическое натяжение, а на расчётный коэффициент динамичности.

Интересный случай был на одном из заводов по обработке труб из нержавеющей стали. Там использовались зубчатые ремни с шагом 14 мм. Казалось бы, всё по ГОСТу. Но при работе в среде с абразивной пылью (шлифовка труб) зубья забивались, и ремень проскальзывал. Решение нашли нестандартное — перешли на ремни с асимметричным зубом и самоочищающимся профилем. Производитель, правда, долго сопротивлялся, говорил, что такие только под заказ.

Ещё важно помнить про температурный диапазон. Для металлических сеток и стальных материалов часто нужны ремни с рабочей температурой до 120°C. Обычные выдерживают до 80°C, а потом теряют эластичность. Мы как-то поставили стандартные ремни на линию гальванизации — через месяц они потрескались в местах изгиба. Пришлось экстренно менять на термостойкие с арамидным кордом.

Монтаж и обслуживание — где кроются риски

Даже идеальный ремень можно испортить неправильной установкой. Частая ошибка — использование монтажных лопаток. Кажется, быстрее поддеть стальной полосой и защёлкнуть на шкиве. Но при этом повреждается внутренний слой корда. Лучше использовать натяжные ролики с регулируемым усилием, но их не всегда есть где разместить.

Заметил, что на сайте hlx-qjy.ru упоминается установка оборудования — наверняка там есть свои наработки по монтажу. Кстати, для систем с переменной нагрузкой (например, приводы гильотинных ножниц) я рекомендую сразу ставить датчики контроля натяжения. Они дорогие, но однажды спасли нас от простоя линии — поймали ослабление ремня до обрыва.

Про смазку отдельный разговор. Некоторые техники до сих пор используют графитовые спреи ?для уменьшения трения?. Но на зубчатых ремнях это категорически нельзя — абразивные частицы съедают полиамидные зубья. Максимум — силиконовые составы, да и то только если производитель прямо разрешает.

Неочевидные связи с другими системами

Часто проблемы с ремнями возникают из-за смежных узлов. Например, несоосность шкивов всего на 2 мм увеличивает износ на 30%. Мы как-то неделю искали причину вибрации — оказалось, фундамент под двигателем просел. Или другой пример: для приводов электронной продукции нужны ремни с антистатическими свойствами. Обычные накапливают заряд, который выводит из строя датчики.

Ещё интересный момент — совместимость с программным обеспечением. Современные АСУ ТП могут регулировать скорость через частотные преобразователи. Но если ремень не рассчитан на резкие изменения оборотов, он начинает ?прыгать? на шкивах. Пришлось как-то перепрошивать ПЛК, чтобы сделать плавные разгоны/замедления.

Кстати, в описании ООО Хух-Хото Хэлайсян упоминается разработка ПО — наверняка там есть решения для таких случаев. Я обычно советую закладывать параметры ременных передач в расчётные модули АСУ с самого начала.

Перспективы и личные наблюдения

Сейчас многие переходят на полиуретановые ремни с углеволокном. Они дороже, но для прецизионного оборудования (тот же стальной материал с точностью резки до 0,1 мм) — единственный вариант. Правда, есть нюанс: такие ремни требуют идеальной геометрии шкивов. Мы как-то поставили их на старый токарный станок — через неделю пришлось менять все ведущие колёса.

Заметил тенденцию — заводы всё чаще хотят универсальные решения. Но в случае с приводными ремнями это не всегда работает. Для механического оборудования с ударными нагрузками нужны одни характеристики, для плавного хода конвейеров — другие. Иногда лучше иметь два разных типа ремней на замену, чем один ?компромиссный?.

Если говорить о будущем, думаю, нас ждёт больше композитных материалов. Уже видел экспериментальные ремни с датчиками износа — встраивают микрочипы в корд. Пока дорого, но для ответственных производств (авиационные компоненты, медицинские приборы) это может стать стандартом. Главное — чтобы заводы-изготовители не забывали про базовые принципы: качественное сырьё, точная геометрия и понятные инструкции по монтажу.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

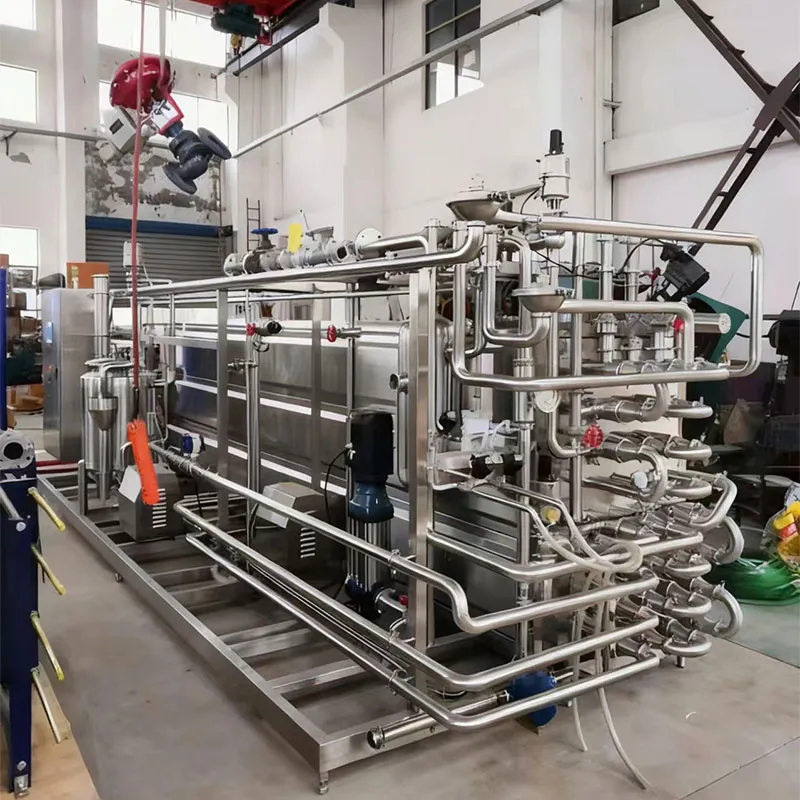

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

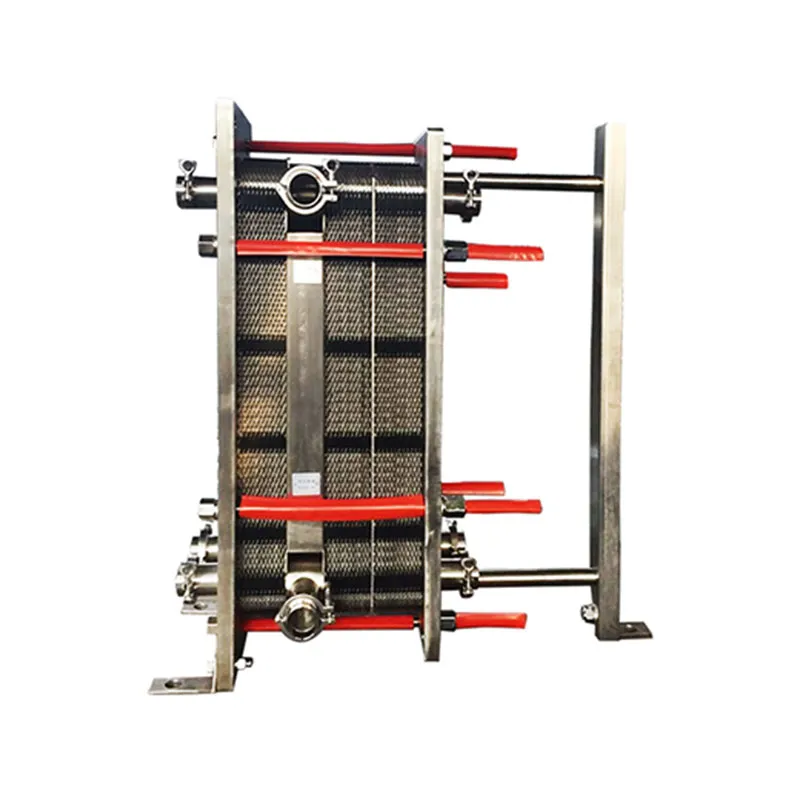

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Связанный поиск

Связанный поиск- Режущий дренажный насос производители

- Устройство для автоматической очистки поилок завод

- Китай нержавеющий резервуар для хранения поставщики

- Анти-травматическое ограждение для скота поставщик

- Ограждение доильного прохода производители

- Промышленная автоматизация заводы

- Системы безопасности и пожаротушения производители

- Асептический резервуар заводы

- Led система верхнего освещения поставщики

- Аварийный светильник завод