Противоморозная поилка

Когда слышишь 'противоморозная поилка', первое, что приходит в голову — обычный обогрев проволокой. Но на деле всё сложнее: тут и теплопотери через металлические крепления, и зависимость от влажности, и даже угол наклона влияет на эффективность. Вспоминаю, как в 2018-м мы ставили экспериментальную систему на ферме под Воронежем — тогда ещё думали, что достаточно терморегулятора с запасом по мощности. Ошибка вышла дорогой: при -35°C ледяные пробки образовались именно в местах соединения с стойками, хотя сами трубы были горячими. Вот тогда и пришло понимание, что противоморозная поилка — это не просто нагревательный элемент, а комплексная задача теплотехники.

Конструкционные провалы и неочевидные решения

Основная ошибка новичков — игнорирование тепловых мостов. Даже если труба идеально утеплена, кронштейны из обычной стали вымораживают систему за считанные часы. Мы в ООО 'Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование' после тех воронежских случаев перешли на полиамидные прокладки с низкой теплопроводностью. Казалось бы, мелочь — но именно такие мелочи определяют, будет ли работать противоморозная поилка при экстремальных температурах.

Ещё один нюанс — расположение датчиков. Ставить их рядом с нагревателем бессмысленно, показывают температуру не воды, а корпуса. Приходится выносить на 15-20 см, но тогда возникает риск механических повреждений. Для животноводческих комплексов мы разработали схему с дублирующими сенсорами — дороже, зато надёжнее. Кстати, на сайте https://www.hlx-qjy.ru есть технические отчёты по этим испытаниям, правда, данные сырые, нужно уметь читать между строк.

А вот с подогревом чаши поилки вообще отдельная история. Латунь vs нержавейка — споры не утихают. Латунь быстрее отдаёт тепло, но и коррозия её съедает за 2-3 сезона. Нержавеющая сталь, которую мы используем в своих системах, хоть и дороже, но служит минимум 7-8 лет без замены. Проверяли на птицефабрике в Татарстане — после пяти зим эксплуатации толщина стенок уменьшилась всего на 0.1 мм.

Энергоэффективность: где мы теряем киловатты

Многие до сих пор используют резистивные кабели постоянной мощности — просто потому, что дешевле. Но в оттепель они продолжают греть с той же интенсивностью, что и в -30°C. Мы перепробовали десятки вариантов, пока не остановились на саморегулирующихся системах с зональным контролем. Да, первоначальные затраты выше на 40%, но за зиму экономия на электроэнергии достигает 60-70%.

Особенно важно это для длинных линий — например, в коровниках на 500 голов. Там где раньше ставили три отдельных контура, теперь обходимся одним с модульной разводкой. Правда, пришлось полностью пересмотреть схему электропитания — старые автоматы не выдерживали пусковых токов.

Интересный случай был в прошлом году в Краснодарском крае. Заказчик жаловался на высокие счета за электричество, хотя морозы там редки. Оказалось, предыдущие монтажники не учли солнечную радиацию — чёрные трубы днём нагревались до +50°C, а вечером система пыталась их 'охладить' подогревом. Пришлось перекрашивать в серебристый цвет и добавлять датчики освещённости. Мелочь? Но именно из таких мелочей складывается реальная эффективность.

Монтажные тонкости, которые не пишут в инструкциях

Никогда не монтируйте противоморозные поилки вплотную к стене — нужен зазор хотя бы 3-4 см для циркуляции воздуха. Об этом почему-то молчат все производители, хотя именно из-за этого у 30% систем снижается КПД. Мы обычно ставим распорные втулки из термостойкого пластика — дешёвое, но эффективное решение.

Ещё важный момент — ориентация по сторонам света. Северная сторона здания требует на 15-20% большей мощности нагрева, это проверено на десятках объектов. Особенно критично для Сибири, где разница температур на солнечной и теневой стороне достигает 10-12 градусов даже зимой.

Про подключение к водопроводу отдельный разговор. Медь с нержавейкой создают гальваническую пару — через год-два появляются течи. Приходится ставить диэлектрические прокладки, хотя многие 'специалисты' до сих пор пренебрегают этим. В наших проектах, которые ведёт ООО 'Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование', это обязательный пункт техкарты.

Реальные кейсы: что работает, а что нет

В 2022 году переоборудовали свинокомплекс под Калининградом — там особые условия с высокой влажностью и частыми перепадами температур. Стандартные решения не работали: либо обледенение, либо перегрев. Пришлось разрабатывать гибридную систему с датчиками точки росы и прогнозирующим алгоритмом. Сейчас это работает стабильно, но первые два месяца были сплошные доработки.

А вот в Подмосковье столкнулись с обратной проблемой — слишком сухой воздух в коровниках. Из-за этого теплоотдача увеличивалась на 25-30%, пришлось пересчитывать все мощности. Выяснилось, что вентиляция выдувает тёплый воздух от поилок — теперь рекомендуем ставить экраны.

Самый сложный объект был в Якутии — там при -50°C даже специализированное оборудование работало на пределе. Пришлось комбинировать электрообогрев с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 80 мм. Интересно, что местные фермеры сами предложили использовать геотекстиль в качестве дополнительной защиты — народная мудрость оказалась эффективнее многих textbook-решений.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас все увлеклись 'умными' системами с IoT-датчиками. Но на практике для большинства хозяйств это избыточно — сбои связи, сложность настройки, дорогое обслуживание. Гораздо практичнее оказались аналоговые терморегуляторы с дублированием — как те, что мы устанавливаем в базовой комплектации.

Перспективным направлением считаю гибридные системы с использованием тепловых насосов — особенно для крупных комплексов. Но пока это экономически оправдано только для объектов от 1000 голов. Хотя в Европе уже есть опыт применения таких решений на фермах на 500 коров — возможно, стоит присмотреться.

А вот от идеи с солнечными батареями для подогрева пришлось отказаться — КПД слишком низкий зимой, когда это больше всего нужно. Проводили испытания в сотрудничестве с НИИ сельхозмашиностроения — даже в ясный день при -20°C удавалось снять не более 15% необходимой мощности. Жаль, красивая была идея.

В целом, противоморозная поилка за последние 5-7 лет превратилась из простого нагревательного устройства в сложную инженерную систему. И главный вывод — универсальных решений нет, каждый объект требует индивидуального расчёта и, что важнее, практического опыта. Теория здесь часто расходится с практикой, иногда довольно неожиданным образом.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

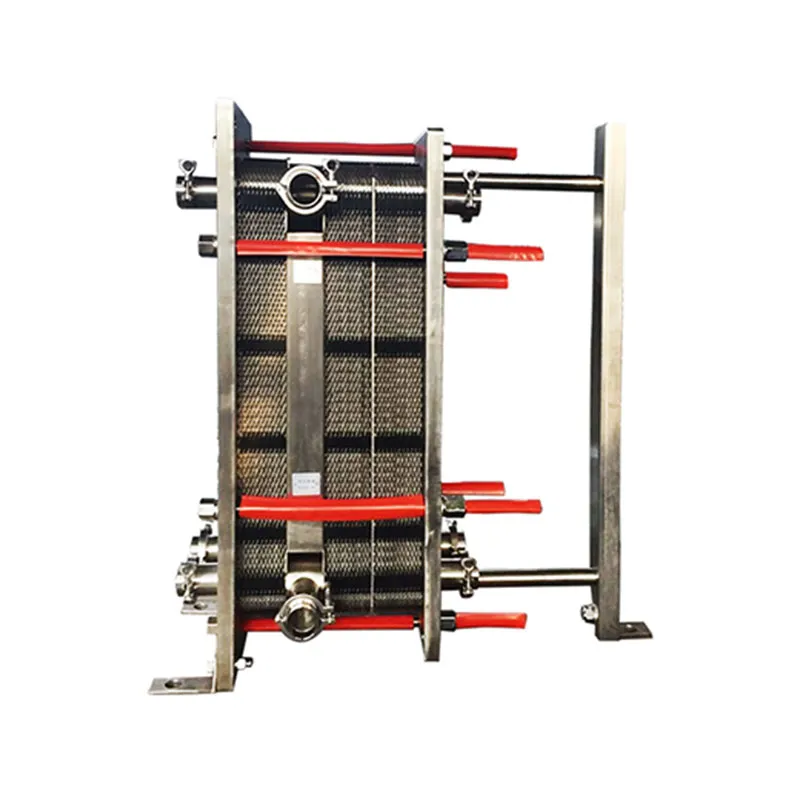

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

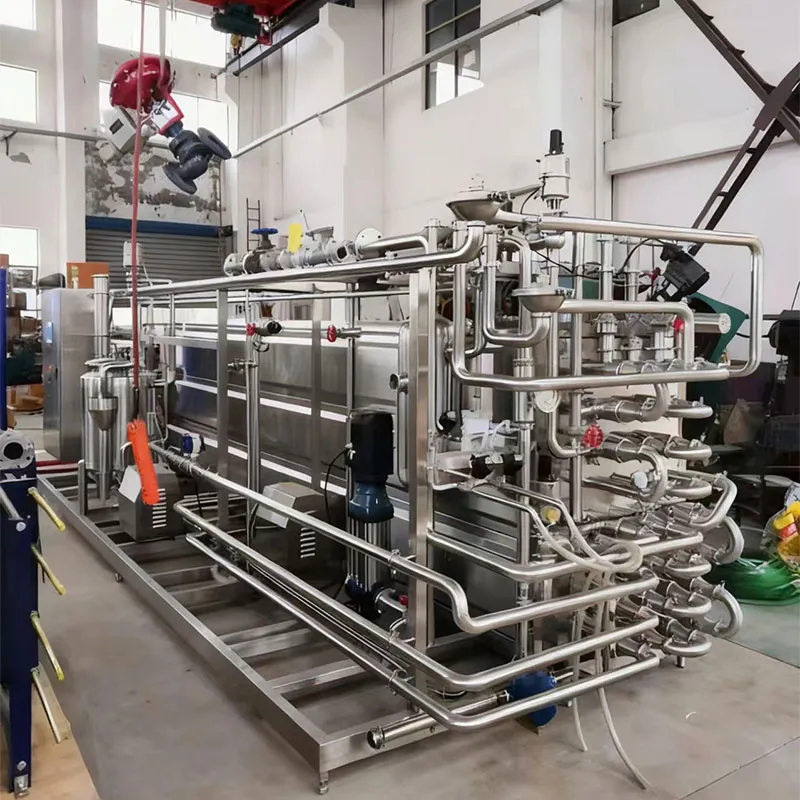

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев) -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Связанный поиск

Связанный поиск- Утепленная поилка для коровника поставщики

- Трубопроводная арматура

- Водогрейные котлы эксплуатация заводы

- Погрузочно-разгрузочное оборудование производители

- Поилка для овец производители

- Паровых и водогрейных котлов завод

- Китай дренажный насос поставщик

- Смеситель кормов полного рациона производители

- Нержавеющий резервуар для хранения завод

- Дренажный насос заводы