Регулируемая по температуре поилка производители

Когда слышишь про регулируемые поилки, первое, что приходит в голову — дорогущие немецкие установки с кучей датчиков. Но на деле часто оказывается, что под этим термином скрывается всё что угодно: от простых нагревательных элементов в корыте до систем с шаговыми двигателями. Сам года три назад попадал на проект, где заказчик требовал ?прецизионный контроль температуры?, а по факту ему хватало обычного термореле за 2000 рублей. Вот этот разрыв между ожиданиями и реальностью — главная головная боль в нише.

Что на самом деле скрывается за ?умными? поилками

Если брать промышленные линии, там обычно идут два пути: либо интегрируют ТЭНы в существующие ёмкости, либо проектируют систему с нуля — с теплообменниками, датчиками протока и контроллерами. Второй вариант, конечно, надёжнее, но и дороже в 3-4 раза. Помню, как на ферме в Ленинградской области пытались сэкономить, поставили китайские ТЭНы прямо в пластиковые баки — через месяц пришлось менять всю систему из-за деформации корпусов.

Ключевой момент, который многие упускают — равномерность прогрева. Можно хоть десять датчиков встроить, но если вода застаивается в углах резервуара, толку не будет. Приходится дополнительно просчитывать гидродинамику, иногда ставить миксеры-пропеллеры. Кстати, у ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование в этом плане интересные решения — они используют перфорированные трубки из нержавейки вдоль всего периметра поилки, что даёт более стабильный температурный профиль.

Сейчас многие пытаются запихнуть в такие системы IoT-модули, но на практике дистанционное управление температурой нужно далеко не всегда. Чаще важнее резервный источник питания на случай отключения электричества — особенно в животноводческих комплексах, где переохлаждение воды может спровоцировать падёж. Из удачных implementations видел гибридные системы с термоаккумуляторами на основе парафиновых составов.

Подводные камни при выборе материалов

Нержавейка нержавейке рознь. Для регулируемых поилок обычно берут AISI 304, но если в воде высокое содержание хлоридов — лучше 316L. Была история на свинокомплексе под Воронежем, где за год проели дыры в стенках резервуаров из-за агрессивных дезинфектантов. Пришлось переваривать всё на месте с заменой на более стойкие сплавы.

Толщина металла — отдельная тема. Казалось бы, 1.5 мм против 2 мм — разница копеечная. Но при постоянных термических циклах (нагрев-остывание) более тонкий лист начинает ?играть?, появляются микротрещины в сварных швах. Особенно критично для паяных соединений с медными теплообменниками — разные коэффициенты расширения дают о себе знать через полгода эксплуатации.

У Хух-Хото Хэлайсян в этом плане грамотный подход — они сразу предлагают варианты исполнения под разные среды, причём не просто меняют марку стали, а пересчитывают конструкцию под конкретные нагрузки. Мелочь, но важно: их техотдел всегда запрашивает пробы воды перед изготовлением — редкая практика для российского рынка.

Электроника: где можно сэкономить, а где — нет

Современные PID-контроллеры — вещь хорошая, но часто избыточная. Для большинства задач хватает и простых релейных схем с термопарами типа J или K. Главное — правильно выбрать место установки датчика. Видел случаи, когда сенсор ставили в ?мёртвой зоне? возле подводящей трубы — система постоянно перегревала основную массу воды, пытаясь прогнуть локальную точку.

Защита от сухого хода — must have, которую половина производителей игнорирует. Особенно при использовании ТЭНов сухого типа — их замена обходится в 30-50% стоимости всего узла. В своих проектах всегда ставлю хотя бы простейшие поплавковые выключатели, лучше — с дублированием на ёмкостные датчики уровня.

Интересное решение видел в комплектации от ООО Хух-Хото Хэлайсян — они используют каскадные схемы с раздельным питанием для нагревательных элементов и управляющей электроники. При скачках напряжения в первую очередь отключается силовая часть, а контроллер продолжает мониторить параметры и фиксировать аварии в лог.

Монтаж и обслуживание: что не пишут в инструкциях

Самая частая ошибка — установка без тепловых компенсаторов. Когда стальной крепёж проходит через алюминиевый корпус, а температурный диапазон от +2°C до +45°C — через сезон получаем люфты и перекосы. Приходится добавлять тефлоновые или капролоновые втулки, но это уже кустарщина.

Чистка — отдельный головняк. Если в системе есть труднодоступные зоны, где застаивается вода — гарантированно появится биоплёнка. Разбирал как-то поилку после года эксплуатации: под уплотнительными кольцами обнаружился слой бактериального мата толщиной в полмиллиметра. Теперь всегда советую заказчикам предусмотреть технологические окна для механической очистки.

В этом плане модульные конструкции, как у hlx-qjy.ru, выигрывают — можно демонтировать отдельный сегмент без остановки всей линии. Их техдокументация, кстати, порадовала наличием пошаговых 3D-инструкций по замене расходников — мелочь, но экономит часы на объекте.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас все увлеклись ?умными? системами с удалённым управлением через смартфон. Но на практике фермеры редко пользуются этими функциями — чаще выставляют один раз температурный режим и годами не меняют. Гораздо полезнее оказались простые вещи: встроенные калибровочные режимы или возможность подключения внешнего pH-метра.

Пробовали встраивать УФ-стерилизаторы непосредственно в контур поилок — идея провалилась. Лампы быстро покрывались налётом, эффективность падала на 70% за пару месяцев. Сейчас вернулись к классике — периодической промывке пероксидными составами с автоматической нейтрализацией.

Если говорить про производителей регулируемых поилок, то главный тренд — не навороты, а надёжность. Как раз поэтому компании типа ООО Хух-Хото Хэлайсян держатся на плаву — они не гонятся за инновациями, а оттачивают существующие решения. Их последние модификации с медно-никелевыми теплообменниками показывают стабильность в +/–0.3°C при нагрузках до 500 литров/час — для большинства сельхозпредприятий этого более чем достаточно.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

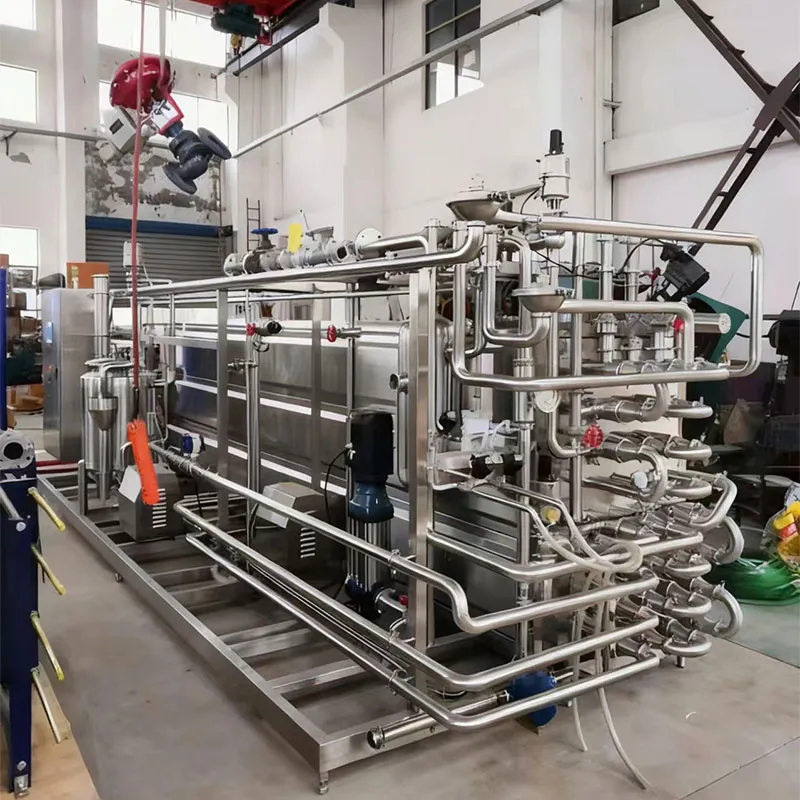

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев) -

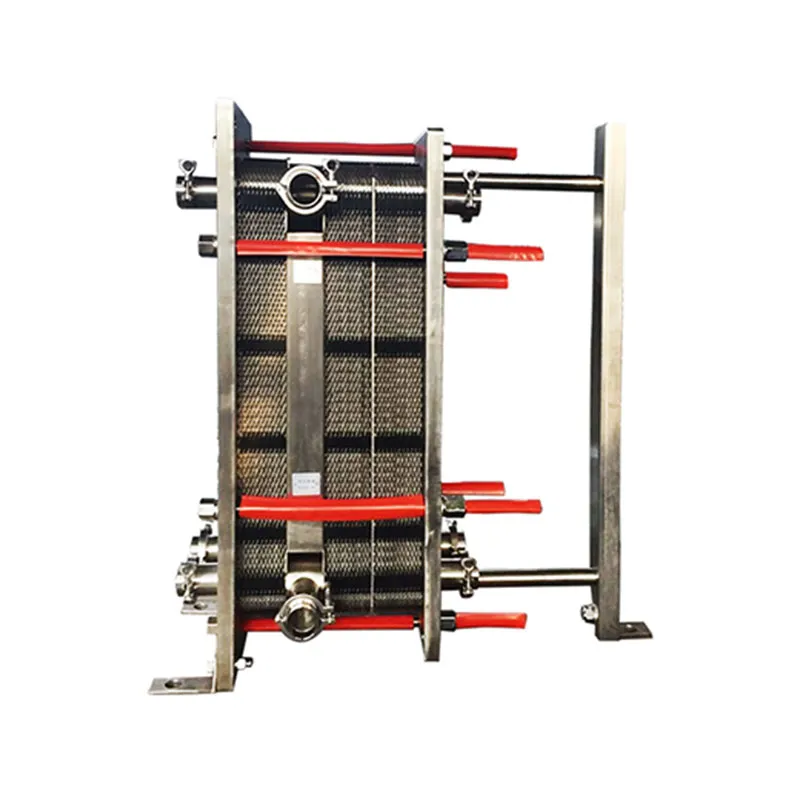

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Доилное оборудование поставщики

- Взрывозащищенный светильник поставщик

- Теплообменный узел водогрейного котла

- Трубчатый теплообменник из нержавеющей стали производитель

- Винтовой насос заводы

- Китай система орошения коровника поставщик

- Шейные замки для овец заводы

- Китай ёмкость из нержавеющей стали поставщик

- Бочка из нержавеющей стали заводы

- Китай трубчатый теплообменник из нержавеющей стали производители