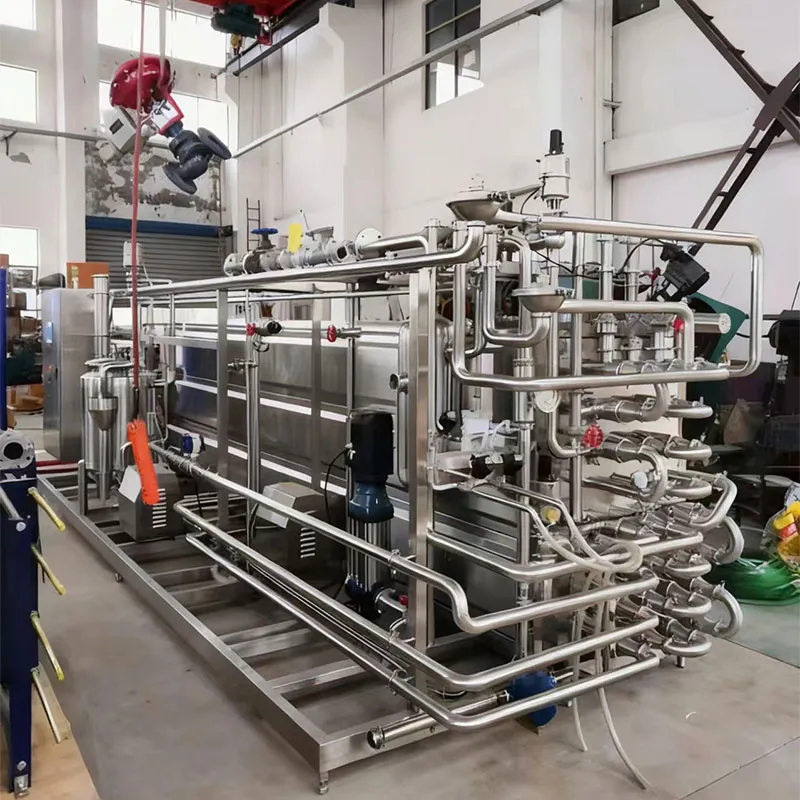

Система отделения сыворотки завод

Вот что сразу скажу: многие думают, что система отделения сыворотки — это просто центрифуга и трубопроводы. На деле же это комплекс, где каждый узел влияет на выход сухих веществ. Особенно критичны переходные зоны между секциями — там чаще всего теряем процент выхода.

Конструктивные просчёты, которые дорого обходятся

Помню, как на одном из комбинатов поставили импортные сепараторы, но забыли про система отделения сыворотки завод синхронизации с отечественными теплообменниками. В результате на стыках образовывались зоны с неравномерной температурой. Сыворотка местами перегревалась, и белок денатурировал раньше, чем попадал в сепаратор.

Кстати, про нержавеющие трубы. Казалось бы, что может быть проще? Но если взять трубы с неправильным классом полировки, то на стенках начинает накапливаться белковый осадок. Через две-три недели эксплуатации пропускная способность падает на 15-20%. Мы с коллегами из ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование как раз обсуждали этот нюанс, когда подбирали комплектацию для завода в Вологде.

Самое неприятное — когда заказчик экономит на запорной арматуре. Ставят шаровые краны вместо диафрагменных клапанов для сывороточных линий. В итоге при переходе с одного вида продукции на другой не можем точно регулировать скорость потока. Потери на таких участках достигают 7-8%.

Практические решения для реального производства

Сейчас всегда рекомендую делать промежуточные накопительные ёмкости между пастеризатором и сепаратором. Да, это удорожает систему, но стабилизирует давление. Особенно важно для линий, работающих в режиме 20 часов в сутки.

Интересный опыт получили при модернизации завода в Ростовской области. Там использовали устаревшую система отделения сыворотки завод с ручной промывкой. После перехода на автоматическую CIP-мойку с контролем концентрации щёлочи не только сократили время простоя, но и повысили стабильность выхода белка — с 84% до 91%.

Что точно не стоит делать — так это комбинировать оборудование от разных производителей без тщательной проверки совместимости. Как-то пришлось переделывать всю обвязку, потому что фланцы немецкого сепаратора не стыковались с отечественными трубами. Пришлось заказывать переходники через того же Хух-Хото Хэлайсян, у них как раз хороший складской комплекс по стальным материалам.

Тонкости эксплуатации, о которых не пишут в инструкциях

Мало кто обращает внимание на вибрацию трубопроводов. Кажется, что трубы надёжно закреплены. Но при постоянной работе насосов высокого давления возникают микровибрации. Со временем это приводит к ослаблению соединений именно в самых неудобных местах — под потолком или в углах цеха.

Ещё один момент — подготовка воды для промывки. Если в воде повышенное содержание солей жёсткости, то на ТЭНах пастеризационно-охладительной установки быстро образуется накипь. Теплообмен ухудшается, и сыворотка недогревается до нужной температуры. В итоге сепаратор не может нормально отделить фракции.

Сейчас многие переходят на системы с датчиками мутности потока. Это действительно помогает контролировать эффективность отделения. Но сами датчики требуют регулярной калибровки — раз в две недели при интенсивной эксплуатации. Иначе их показания начинают врать.

Ошибки монтажа, которые приходится исправлять

Самая распространённая ошибка — неправильный уклон труб. Для сывороточных линий уклон должен быть не менее 1,5-2%. Иначе в низких точках скапливается продукт, который потом смешивается с моющими растворами.

Как-то раз столкнулись с ситуацией, когда на новом заводе смонтировали всю система отделения сыворотки завод по проекту, но не учли тепловое расширение труб. При первом же запуске в горячем состоянии трубы 'повело', и несколько фланцевых соединений дали течь. Пришлось переделывать с компенсаторами.

Ещё важно расположение контрольных вентилей. Их нужно ставить не только по проекту, но и с учётом реальной доступности для оператора. Бывает, что кран стоит красиво по чертежу, но на производстве к нему не подобраться без стремянки.

Перспективные направления модернизации

Сейчас рассматриваем варианты с датчиками давления нового типа — они позволяют отслеживать загрязнение фильтров в реальном времени. Не то чтобы это кардинально меняет процесс, но даёт возможность планировать остановки на мойку более рационально.

Интересно было бы попробовать систему с изменяемой геометрией тарелок в сепараторе. Слышал, что некоторые европейские производители экспериментируют с этим для разных типов сырья. Но пока не встречал работающих примеров в России.

Из практических улучшений — definitely стоит устанавливать дополнительные точки отбора проб по всей линии. Особенно после каждого технологического этапа. Это помогает быстрее локализовать проблему при отклонениях в качестве.

Кстати, недавно узнал, что ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование предлагает услуги по интеграции систем контроля именно для молочных производств. На их сайте hlx-qjy.ru есть информация о проектах автоматизации — возможно, стоит рассмотреть для следующей модернизации.

Вместо заключения: о чём стоит помнить

Главное — не гнаться за максимальной производительностью в ущерб стабильности. Лучше работать на 80% мощности, но с предсказуемым результатом, чем выжимать все 100% с постоянными сбоями.

И ещё: любая, даже самая совершенная система отделения сыворотки завод зависит от подготовки персонала. Видел случаи, когда опытный оператор на старой линии добивался лучших результатов, чем автоматика с неквалифицированным обслуживанием.

Поэтому сейчас всегда закладываем в проекты не только оборудование, но и обучение. И обязательно — запасные части для критичных узлов. Потому что остановка линии отделения сыворотки парализует всё производство.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос