Системы безопасности и пожаротушения

Когда говорят про системы безопасности и пожаротушения, многие представляют себе просто набор датчиков и огнетушителей. На деле же — это сложный комплекс, где каждый элемент должен работать как часы. Вспоминаю, как на одном из объектов в Новосибирске заказчик сэкономил на проектировании вентиляционных систем, а потом при проверке выяснилось, что дымоудаление не соответствует нормам. Пришлось переделывать половину коммуникаций.

Проектирование: где кроются типичные ошибки

Сначала о проектировании. Частая ошибка — расчёт зон контроля без учёта реальных материалов. Например, для помещений с высокими потолками классические тепловые извещатели могут не подойти — здесь нужны линейные или аспирационные системы. В прошлом году на складе с текстилем в Казани как раз столкнулись с этим: стандартные датчики не успевали среагировать из-за высоты 12 метров.

Ещё нюанс — согласование с другими инженерными системами. Как-то раз при интеграции с вентиляцией упустили момент с обратными клапанами. При ложном срабатывании порошкового тушения вещество потянуло в соседние помещения. Клиент потом полгода требовал компенсацию за испорченное серверное оборудование.

Сейчас всегда настаиваю на трёхэтапном согласовании: предпроектное обследование, моделирование воздушных потоков и обязательные испытания на объекте. Да, это удорожает смету на 15-20%, но зато исключает такие провалы.

Оборудование: что действительно работает в российских условиях

С поставщиками вечная история. Раньше брали европейское оборудование, но для температур ниже -30°C некоторые модели газовых систем тушения начинают ?капризничать?. Перешли на комбинированные решения — например, российские контроллеры с немецкими дымовыми извещателями.

Коллеги из ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование (сайт https://www.hlx-qjy.ru) как-то предлагали испытать их разработки для систем дымоудаления. Честно говоря, скептически отнёсся к стальным воздуховодам из нержавейки — думал, будут проблемы с монтажом. Но на объекте в Якутске их конструкция показала себя лучше импортных аналогов при -45°C. Теперь рекомендую их для северных проектов.

Важный момент — унификация компонентов. Когда на разных объектах используются одинаковые модули, это упрощает и обслуживание, и обучение персонала. Мы в последние два года перешли на стандартизированные шкафы управления — ремонт теперь занимает не неделю, а максимум два дня.

Монтаж: подводные камни, о которых не пишут в инструкциях

Самая большая головная боль — работа в действующих зданиях. В историческом центре Питера при монтаже системы пенного тушения в ресторане пришлось прокладывать трубы через три несущие стены XVIII века. Каждый сантиметр согласовывали с КГИОП, в итоге вместо запланированных двух месяцев получилось полгода.

Ещё пример: при установке спринклеров в торговом центре не учли вибрации от эскалаторов. Через полгода в одном из узлов появилась течь. Теперь всегда закладываем дополнительные демпферные соединения рядом с движущимися конструкциями.

Отдельно про кабельные трассы — их почему-то всегда недооценивают. На промпредприятии под Челябинском проложили сигнальные линии рядом с силовыми, в результате ложные срабатывания стали ежедневными. Перекладывали за свой счёт.

Интеграция с другими системами: опыт неудач и находок

С интеграцией в системы безопасности и пожаротушения всегда сложно. Особенно когда нужно стыковать оборудование разных поколений. На нефтебазе под Уфой пытались подключить новые газовые модули к старой советской сигнализации. В итоге пришлось менять всю систему управления — старый контроллер не поддерживал протоколы обмена данными.

У ООО Хух-Хото Хэлайсян в этом плане интересные решения по интеграции программного обеспечения. Их софт позволяет объединять данные с противопожарных датчиков и систем контроля доступа. Например, при срабатывании дымового извещателя автоматически разблокируются все эвакуационные выходы. Проверяли на складском комплексе — работает стабильно.

Сейчас активно внедряем облачный мониторинг. Правда, не все клиенты готовы платить за подписку, но для удалённых объектов это реально сокращает время реакции. На той же нефтебазе теперь диспетчер в Москве видит статус всех зон в реальном времени.

Обслуживание: почему формальный подход приводит к катастрофам

Многие заказчики экономят на обслуживании, а потом удивляются, почему система не сработала. Статистика показывает, что 60% отказов связаны именно с отсутствием регулярных проверок. Лично видел, как на заводе в Подмосковье датчики пламени были покрыты трёхсантиметровым слоем цементной пыли.

Раз в квартал обязательно проверяем: - Работоспособность резервных источников питания- Давление в баллонах газового тушения- Целостность дренчерных завесОсобое внимание уделяем помещениям с агрессивной средой — там срок службы оборудования сокращается на 30-40%.

С недавних пор ведём цифровой журнал испытаний. Раньше бумажные акты терялись, теперь все данные сразу попадают в базу. Кстати, металлические сетки и конструкции от ООО Хух-Хото Хэлайсян показали хорошую коррозионную стойкость в цехах с повышенной влажностью — на них меньше влияет конденсат.

Перспективы: куда движется отрасль

Сейчас всё больше запросов на предиктивную аналитику. Не просто сигнализация, а прогнозирование возможных возгораний по косвенным признакам — например, по перегреву оборудования или изменению состава воздуха. В экспериментальном режиме тестируем такую систему на заводе полимеров.

Ещё тренд — модульные решения. Вместо монолитных систем собираем конфигурации под конкретные риски. Для серверных — газовое тушение, для складов — аэрозольное, для производств — водяное. Это позволяет оптимизировать бюджет без потери эффективности.

Из интересного — начинаем применять термочувствительные кабели вместо точечных датчиков на протяжённых объектах. В тоннелях и галереях это даёт более точное определение места возгорания.

В целом, системы безопасности и пожаротушения — это не про формальное соблюдение норм, а про комплексный подход. Где каждый элемент — от стального воздуховода до программного обеспечения — должен быть продуман с учётом реальной эксплуатации. И да, всегда стоит оставлять запас по мощности — практика показывает, что расширяются почти все объекты.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

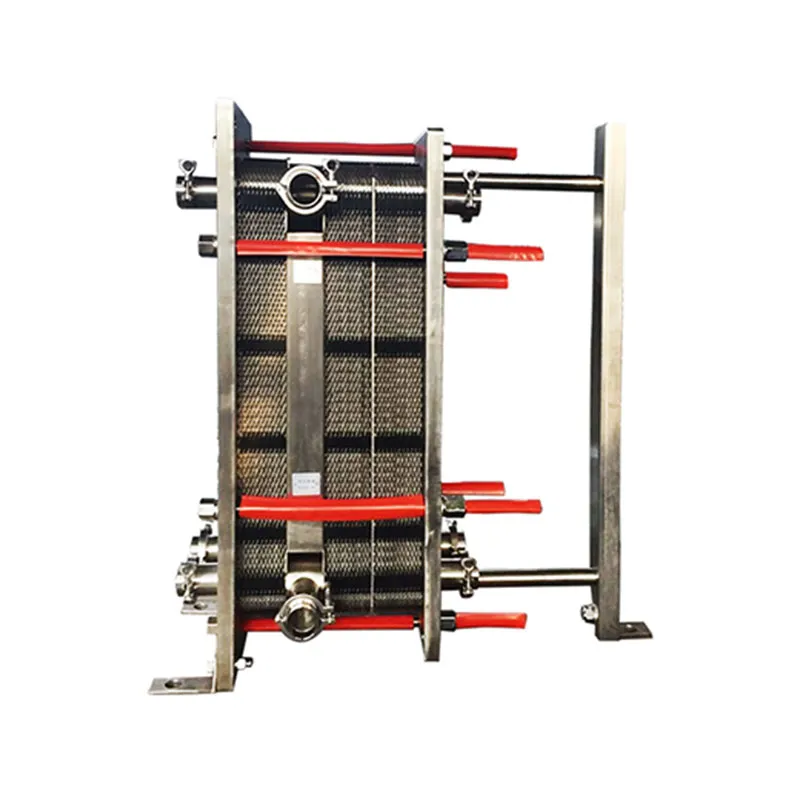

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Доилное оборудование производители

- Диафрагменный насос завод

- Промышленное водогрейное котельное оборудование завод

- Центрифуга завод

- Водогрейный котел поставщики

- Бочка из нержавеющей стали поставщики

- Гомогенизатор производитель

- Нержавеющий винный резервуар производитель

- Нержавеющий винный резервуар цена

- Китай трубчатый теплообменник из нержавеющей стали поставщики