Стерилизатор ультравысокой температурой (uht) заводы

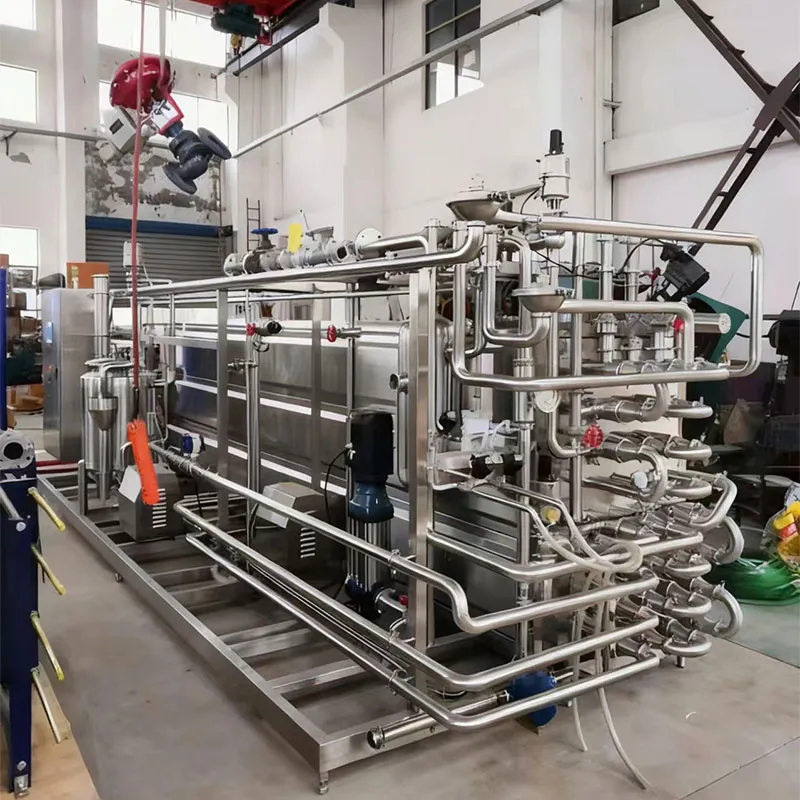

Когда слышишь про стерилизатор UHT, первое, что приходит в голову — это однородные линии с блестящими трубами, где всё работает как часы. Но на практике даже у UHT заводов бывают проблемы, которые не всегда видны со стороны. Например, многие забывают, что ключевая сложность — не столько нагреть продукт до 140°C, сколько обеспечить равномерность прогрева без локальных перегревов. У нас на объекте в Новосибирске как-раз из-за этого полгода ушло на доработку теплообменников.

Конструкционные особенности, о которых редко говорят

Если брать типичную схему UHT стерилизатора, то многие производители упрощают описание работы выдерживающих секций. Но на деле именно там скапливаются проблемы — например, когда вязкие продукты вроде сливок создают ламинарные потоки, и в углах труб образуются 'мёртвые зоны'. Приходится добавлять турбулизаторы, но их расчёт — это всегда компромисс между гидравлическим сопротивлением и эффективностью.

Кстати, про материалы. Часто заказчики требуют полную нержавейку AISI 316, но для некоторых сред достаточно и 304-й — если нет хлоридов. Мы с ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование как-раз обсуждали этот момент для их проекта молочной линии — в итоге сошлись на комбинированном решении: зоны нагрева из 316L, а накопительные ёмкости из 430.

Ещё один нюанс — это калибровка датчиков температуры. Казалось бы, мелочь, но при термообработке соков отклонение даже на 0.5°C может привести либо к недопастеризации, либо к появлению привкуса 'пригорелости'. Приходится ставить резервные сенсоры и постоянно сверять показания.

Реальные кейсы интеграции стерилизационных линий

В прошлом году монтировали систему для томатной пасты под Воронежем. Заказчик настаивал на максимальной автоматизации, но при тестовых запусках выяснилось, что плотность продукта меняется в зависимости от сезона — и это сбивало настройки дозирующих насосов. Пришлось вносить коррективы в ПИД-регуляторы и добавлять модуль ручного вмешательства.

А вот с сывороточными продуктами вообще отдельная история. После стерилизации иногда выпадал осадок — и это при том, что по техрегламенту всё было чисто. Разбирались почти месяц, пока не нашли взаимосвязь с режимом предварительного подогрева. Оказалось, нужно было ступенчато поднимать температуру, а не сразу давать максимальный нагрев.

Кстати, про ООО Хух-Хото Хэлайсян — они как раз предлагают интересные решения по модернизации существующих линий. Не полную замену, а точечные улучшения — например, установку их патентованных клапанов отбора проб прямо в рабочую зону. Это позволяет брать пробы без остановки процесса, что для многих производств критично.

Типичные ошибки при проектировании UHT-систем

Самая распространённая ошибка — недооценка промывочных циклов. Если не заложить достаточное время на CIP-мойку, то через пару месяцев работы на теплообменниках образуется стойкий налёт, который обычной щёлочью уже не возьмёшь. Приходится останавливать линию на механическую чистку — а это простой и убытки.

Ещё момент — экономия на запорной арматуре. Ставят шаровые краны вместо клапанов с точным регулированием, а потом удивляются, почему параметры стерилизации 'плывут'. Особенно это заметно на линиях, где переключаются между разными продуктами — скажем, от молока к сливкам.

И да, никогда нельзя полностью доверять заводским расчётам по производительности. Всегда есть поправка на реальные условия — жёсткость воды, качество пара, стабильность напряжения. Мы обычно закладываем +15% к заявленным характеристикам — и это не перестраховка, а необходимость.

Практические советы по эксплуатации

Первое — вести журнал параметров для каждой партии. Кажется рутиной, но когда через полгода появляется брак, именно эти записи помогают найти закономерность. Мы, например, выявили зависимость между влажностью в цехе и работой паровых инжекторов — никто бы не догадался, если бы не ежесменные записи.

Второе — тренировать операторов на аварийные ситуации. Не только на штатные остановки, но и на нестандартные сценарии — внезапное падение давления в паровой системе, отказ одного из насосов, заклинивание заслонок. Кстати, на сайте hlx-qjy.ru есть неплохие методички по техобслуживанию — мы их адаптировали под наши реалии.

И третье — не пренебрегать мелочами вроде замены прокладок или калибровки манометров. Механическое оборудование не прощает халатности в 'мелочах' — одна разбухшая прокладка может привести к протечке и остановке линии на сутки.

Перспективы развития UHT-технологий

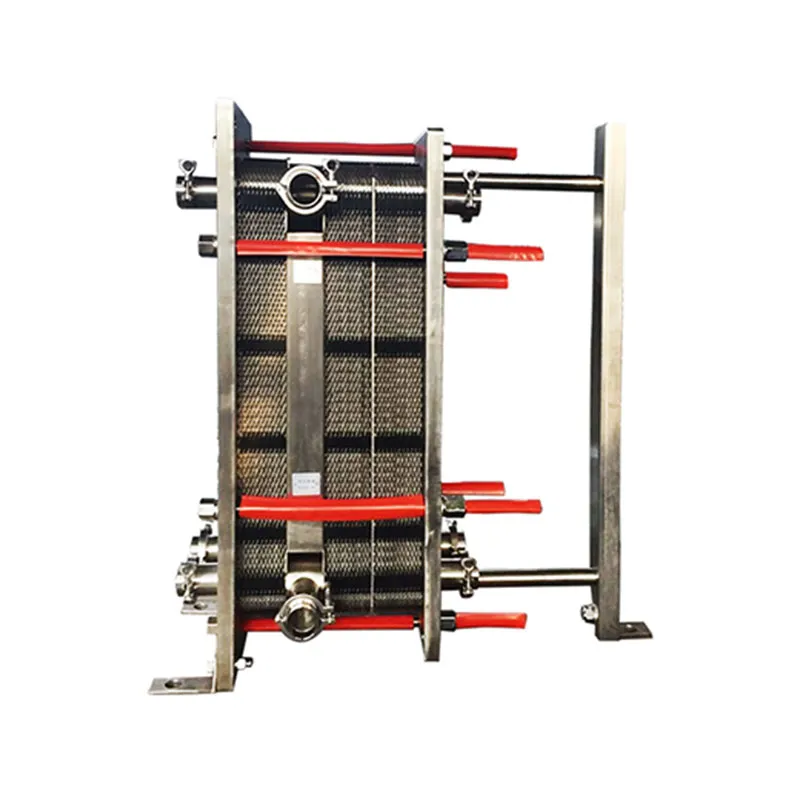

Сейчас многие говорят про 'интеллектуальные' системы стерилизации с ИИ, но на практике пока это больше маркетинг. Реальный прорыд — в системах косвенного нагрева с точным поддержанием температурного профиля. Например, многоступенчатые пластинчатые теплообменники, где каждая зона контролируется независимо.

Интересно наблюдать за развитием гибридных решений — когда UHT стерилизатор комбинируется с ультрафильтрацией. Это позволяет работать с продуктами, которые традиционно плохо переносят высокотемпературную обработку — например, белковые концентраты.

Что касается материалов, то постепенно появляются альтернативы нержавейке — композитные покрытия, специализированные полимеры. Но пока они дороже и не так надёжны в длительной эксплуатации. Хотя для отдельных узлов — тех же ёмкостей выдержки — уже есть интересные варианты.

В целом, несмотря на кажущуюся зрелость технологии, UHT заводы ещё далеки от идеала. Каждый новый проект приносит неожиданные вызовы — и в этом есть своя профессиональная интрига.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Связанный поиск

Связанный поиск- Поилка для крс с подогревом производитель

- Насос для автоматической подачи корма поставщики

- Погружной насос для сточных вод поставщик

- Крепежные элементы цена

- Система ограждений для животноводческих ферм поставщики

- Химические продукты для цехов поставщики

- Одношнековый насос завод

- Тележка из нержавеющей стали производители

- Высокопрочное защитное ограждение цена

- Анти-травматическое ограждение для скота производитель