Транспортер кормов завод

Когда слышишь 'транспортер кормов завод', сразу представляется ленточный конвейер под открытым небом, но в реальности это целый комплекс решений — от подачи сырья до дозированной выдачи готовых комбикормов. Многие до сих пор путают промышленные транспортеры с сельскохозяйственными, а ведь разница в нагрузках и условиях эксплуатации колоссальная.

Ошибки проектирования: почему лента прослужит не 5 лет

В 2019 году мы столкнулись с кейсом на комбикормовом заводе под Воронежем: заказчик требовал ленточный транспортер длиной 40 метров с углом наклона 35°. По классическим расчетам это допустимо, но при работе с гранулированным кормом началось обратное сползание фракции. Пришлось экстренно добавлять поперечные ребра жесткости — без них КПД упал на 30%.

Здесь важно не просто выбрать транспортер кормов, а просчитать динамику движения материала. Например, для рассыпного зерна угол не должен превышать 22°, иначе неизбежны потери. А вот для гранул — до 28°, но только при условии рифленой поверхности ленты. Кстати, именно такие нюансы не всегда учитывают в готовых проектах.

Еще один момент — подшипниковые узлы. В кормовой среде всегда есть мелкодисперсная пыль, которая убивает стандартные подшипники за 3-4 месяца. Мы перешли на лабиринтные уплотнения с подачей инертного газа, но это решение не из дешевых. Для небольших производств иногда достаточно простого кожуха с периодической продувкой.

Шнековые транспортеры: когда гибкость важнее скорости

Для цехов с ограниченным пространством ленточные системы не подходят — здесь в дело входят шнеки. Но и тут есть подводные камни: например, при транспортировке влажных мешанок шнек диаметром 200 мм может создавать 'пробки' на стыках желобов. Приходится либо увеличивать диаметр до 250 мм, либо ставить промежуточные выталкиватели.

Интересный случай был на предприятии по производству премиксов: заказчик жаловался на расслоение компонентов в горизонтальном шнеке. Оказалось, проблема в частоте вращения — при 60 об/мин легкие частицы вытеснялись тяжелыми. Снизили до 45 об/мин и добавили внутренние направляющие — состав стал однороднее.

Кстати, для сыпучих кормов иногда выгоднее использовать не стальные, а полипропиленовые шнеки. Они не дают искры, что критично для взрывоопасных сред, да и корм не прилипает. Но ресурс ниже — максимум 2 года при интенсивной работе.

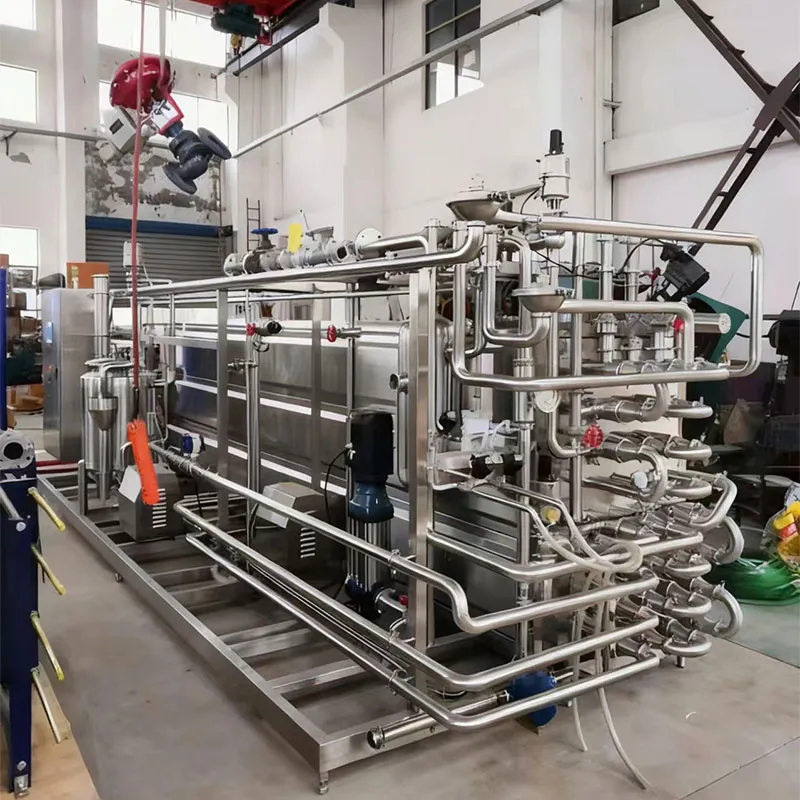

Роль нержавеющей стали в транспортерах кормовых линий

Большинство заводов до сих пор используют черный металл с покрытием, хотя для участков с повышенной влажностью это катастрофа. Помню, на одном из заводов в Татарстане лента транспортера кормов ржавела на стыках всего за полгода. Перешли на AISI 304 для критичных узлов — и проблема ушла.

Особенно важно это для узлов дозирования: там, где корм контактирует с металлом продолжительное время. Даже малейшая коррозия искажает пропорции добавок. Кстати, компания ООО 'Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование' как раз предлагает готовые решения из нержавеющей стали — их комплектующие мы тестировали на абразивный износ. Результаты неплохие: при работе с минеральными добавками ресурс выше на 40% compared с оцинкованной сталью.

Важный момент: не вся 'нержавейка' одинаково полезна. Для кормов с высоким содержанием соли (например, белково-минеральные добавки) нужна сталь с молибденом (AISI 316), иначе точечная коррозия неизбежна.

Пневмотранспорт: там, где механика бессильна

Для муки и мелкодисперсных компонентов механические транспортеры не подходят — только пневматика. Но и здесь есть нюансы: например, скорость потока должна быть не менее 18 м/с для горизонтальных участков, иначе материал оседает в трубах. А на вертикальных подъемах — не менее 22 м/с.

Частая ошибка — экономия на циклонах. Ставят маломощные модели, а потом удивляются, почему фильтры забиваются за смену. Для кормовой муки нужны циклоны с КПД не менее 92%, иначе потери продукта достигают 5-7%.

Интересно, что пневмотранспорты иногда выгоднее комбинировать с механическими. Например, на участке загрузки силосов — пневматика, а на распределении по цехам — ленточные транспортеры. Такой гибридный подход снижает энергопотребление на 15-20%.

Автоматизация и ПО: без чего современный завод не работает

Современный транспортер кормов — это не просто железо, а управляемая система. Мы внедряли на одном из заводов программный комплекс от ООО 'Хух-Хото Хэлайсян' — их софт позволяет отслеживать нагрузку на каждый узел в реальном времени. Особенно полезной оказалась функция прогнозирования износа: система за 2 недели предупреждает о необходимости замены роликов или натяжителей.

Но есть и сложности: например, датчики уровня в бункерах часто 'врут' при работе с гранулированным кормом. Вибрация создает ложные срабатывания. Пришлось разрабатывать калибровочные алгоритмы с поправкой на плотность материала.

Кстати, их сайт https://www.hlx-qjy.ru содержит полезные технические спецификации — мы иногда берем оттуда данные по пропускной способности труб для пневмотранспорта. Цифры в целом соответствуют практическим замерам.

Монтаж и обслуживание: что не пишут в инструкциях

При монтаже транспортеров кормов многие забывают про температурные зазоры. Летом при +30°С лента длиной 50 метров удлиняется на 3-4 см, а зимой при -20°С — укорачивается. Если не учесть — либо провис летом, либо обрыв зимой.

Еще один момент — виброизоляция. Бетонные полы на заводах часто передают вибрацию между соседними транспортерами. Мы ставим демпфирующие прокладки из резино-металлических композитов — снижает шум на 10-12 дБ и продлевает жизнь подшипникам.

Регламент обслуживания — отдельная тема. Производители рекомендуют смазку раз в 500 часов, но в запыленной среде интервал лучше сократить до 300. Иначе подшипники выходят из строя задолго до плановой замены.

Перспективы: куда движется отрасль

Сейчас все чаще запрашивают транспортеры кормов с модульной конструкцией — чтобы можно было быстро перенастроить линию под другой тип продукта. Например, за 2-3 часа перейти с гранул на рассыпной комбикорм. Это требует унификации узлов и smart-приводов.

Интересно наблюдать за развитием комбинированных систем: например, ленточный транспортер с пневматическим ускорителем в зоне выгрузки. Позволяет уменьшить габариты без потери производительности.

Думаю, в ближайшие 5 лет мы увидим больше решений с интеграцией IoT — когда каждый транспортер становится частью цифрового twins завода. Кстати, у упомянутой компании уже есть подобные наработки в области интеграции информационных систем — их подход к сквозному мониторингу довольно перспективен.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Коровьи лежаки

Коровьи лежаки -

Нержавеющий винтовой насос

Нержавеющий винтовой насос -

Система обработки горячей воды

Система обработки горячей воды -

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Связанный поиск

Связанный поиск- Интеллектуальный водогрейный котел с термостатом

- Насос высокого давления для мойки

- Поилка с подогревом производитель

- Шейные замки для овец производитель

- Промышленная автоматизация производители

- Бочка из нержавеющей стали

- Ёмкость из нержавеющей стали производитель

- Оборудование для холодильных установок цена

- Химические продукты для цехов

- Танк дображивания поставщик