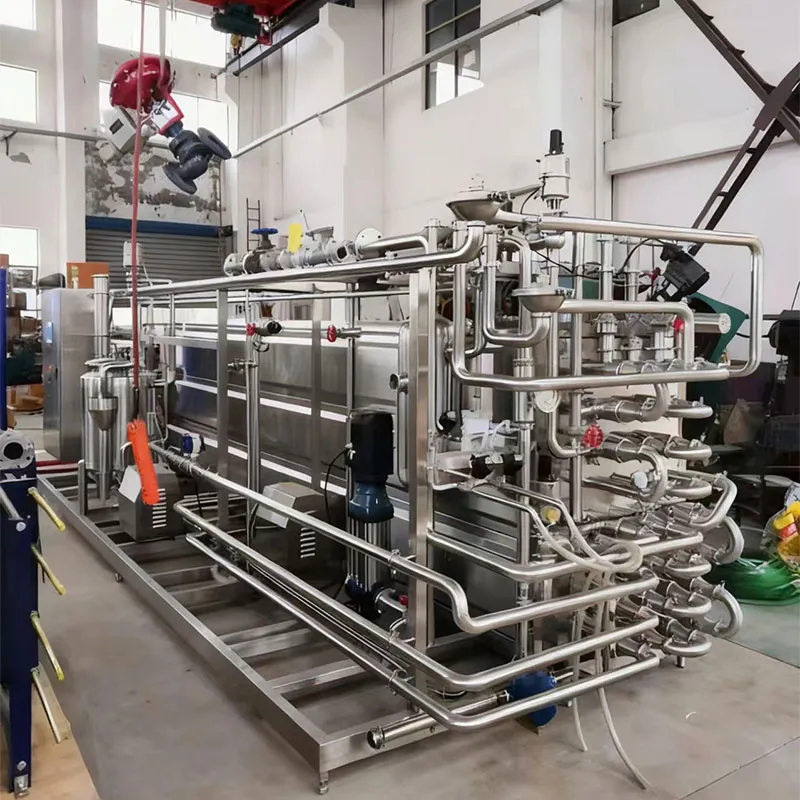

Ферментер

Когда слышишь ?ферментер?, половина инженеров сразу представляет цилиндр с рубашкой и парой датчиков. На деле же это система, где каждая деталь — от выбора стали до геометрии уплотнений — влияет на выход продукта. Вспоминаю, как лет семь назад мы ставили эксперимент с аэрацией на установке от ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование — тогда впервые осознал, что даже расположение барботера относительно мешалки может дать разницу в биомассе до 15%.

Конструкционные просчёты

Многие до сих пор экономят на материале рубашки, ставя углеродистую сталь для температур до 100°C. А ведь именно в зоне термоциклирования возникают микротрещины — видел как на третьем цикле ферментации в таком аппарате появились потёки по сварным швам. Решение от hlx-qjy.ru с полным переходом на AISI 316L для контактных поверхностей оказалось дороже на старте, но за два года ни одного случая коррозии в пастеризационном контуре.

Особенно критична геометра днища — будь то эллиптическое или коническое. Для грибных культур, например, коническое днище с углом 60° давало застой зоны у штуцеров. Пришлось пересчитывать гидродинамику совместно с их инженерами, в итоге остановились на модифицированном эллиптическом с дополнительным отбойником.

Механические уплотнения — отдельная боль. После трёх отказов на высоковязких средах пришлось разрабатывать кастомное решение с двойным уплотнением и системой аварийной смазки. Кстати, в каталоге ООО Хух-Хото Хэлайсян нашли базовую версию такого узла, которую доработали под наши параметры.

Система аэрации — где кроются потери

Стандартные кольцевые распылители часто создают неравномерность по кислороду — в верхних слоях пересыщение, у дна — голодание. На установке от hlx-qjy.ru тестировали комбинированную систему: барботер + вихревой аэратор. Результат — снижение CV по DO с 22% до 8%, но пришлось пожертвовать 5% рабочего объёма.

Особенно показательным был случай с дрожжевой ферментацией, где при масштабировании с 50л до 2000л мы столкнулись с падением OUR. Оказалось, проблема в недостаточной глубине погружения мешалки относительно аэратора. Пересобрали узел по чертежам от ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование — ушли от кавитации на лопастях.

Важный нюанс — материал фильтров-распылителей. Полипропиленовые служат не больше 10 циклов при термообработке, тогда как спечённые нержавеющие от hlx-qjy.ru выдерживают до 150 циклов без изменения размера пор.

Теплообмен — не только рубашка

Многие забывают, что до 30% тепла может уходить через фланцы и опорные конструкции. В одном из проектов пришлось добавлять дополнительную изоляцию на площадках крепления — температура в рабочей зоне скакала из-за мостиков холода. В типовых решениях от ООО Хух-Хото Хэлайсян это учтено композитными прокладками.

Интересный опыт — использование змеевиков внутри аппарата для быстротекущих процессов. Да, снижается рабочий объём, но для термостабильных продуктов это даёт выигрыш в 40% по скорости теплообмена. Правда, при работе с вязкими средами возникают проблемы с очисткой — пришлось разрабатывать кастомную СIP-систему.

Особенно критичен выбор уплотнений для теплообменных элементов. Стандартные EPDM-прокладки не выдерживают циклов пастеризации — перешли на PTFE-армированные, хотя их ресурс всё равно ограничен 50-60 циклами.

Сенсоры — недоверие к данным

До сих пор встречаю производства, где pH-зонды калибруют раз в месяц. На собственном опыте убедился — при интенсивной ферментации дрейф показаний может достигать 0.3 единицы за неделю. После серии срывов партий внедрили протокол ежесменной проверки с эталонными буферами.

Кислородные датчики — отдельная головная боль. Полярографические требуют постоянного обслуживания, оптические стабильнее но дороже. В последнем заказе от hlx-qjy.ru пробовали гибридное решение — основной оптический + резервный полярографический. Результат — снижение риска потери данных на 90%.

Температурные датчики часто ставят без учёта тепловых карманов. В одном случае разница между показаниями датчика в рубашке и в объёме достигала 4°C! Добавили контрольные термопары в ?мёртвых? зонах — оказалось, виновата неудачная обвязка.

Масштабирование — где теория отстаёт

Классические критерии подобия (Рейнольдс, мощность на единицу объёма) часто не работают при переходе от лабораторных ферментеров к промышленным. Особенно для неньютоновских сред — здесь приходится добавлять поправочные коэффициенты, которые не найти в учебниках.

Помню случай с масштабированием процесса с 5л на 5000л — по всем расчётам должно было работать, а биомасса росла втрое медленнее. Оказалось, проблема в разной турбулентности — на малых объёмах перемешивание было интенсивнее. Пришлось менять профиль лопастей и увеличивать обороты с риском повреждения клеток.

Сейчас для новых проектов всегда закладываем этап испытаний на промежуточных объёмах — обычно 100-200л. ООО Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование как раз предлагает такие ?переходные? модели с полным сохранением геометрического подобия.

Интеграция — когда автоматизация мешает

Слишком сложные SCADA-системы иногда хуже простых релейных схем. Видел установку, где из-за ошибки в ПЛК остановилась вся линия — протокол обработки аварийных сигналов был перегружен ненужными проверками. Инженеры hlx-qjy.ru предложили упрощённую архитектуру с дублированием критических контуров.

Отдельная проблема — совместимость сенсоров разных производителей. Как-то пришлось перепаивать разъёмы на трёх датчиках уровня потому что их протоколы конфликтовали с контроллером. Теперь всегда требую полную спецификацию интерфейсов перед закупкой.

Интересное решение увидел в последнем проекте — выносные модули ввода-вывода с оптоволоконной связью. Дороже, но полностью решает проблемы с помехами в цехах с мощным оборудованием.

Послесловие практика

За 12 лет работы с ферментерами понял главное — не бывает идеальной конструкции. Каждый процесс требует адаптации, иногда — кардинальных изменений. Важно не цепляться за стандарты, а искать решения которые работают здесь и сейчас. И да — сотрудничество с проверенными производителями вроде ООО Хух-Хото Хэлайсян экономит нервы и ресурсы, хоть и кажется дороже на старте.

Сейчас вот экспериментируем с комбинированными системами нагрева — индукция + традиционная рубашка. Первые результаты обнадёживают — на разогрев уходит втрое меньше времени. Правда, пришлось полностью менять конструкцию днища и усиливать опоры.

Коллеги часто спрашивают — стоит ли брать ферментеры ?под ключ?. Отвечаю: если нет опыта — да, но с обязательным участием в пусконаладке. Потому что нюансы которые не видны в документации, всплывают только при работе с живой культурой.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС -

Нержавеющий насос для выдачи вина

Нержавеющий насос для выдачи вина -

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС

Система приёма и хранения молока в доильном зале молочной фермы КРС -

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС

Бесшумная самоблокирующаяся кормовая решетка для КРС -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Нержавеющий резервуар

Нержавеющий резервуар -

Горизонтальный циркуляционный насос

Горизонтальный циркуляционный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Танк дображивания завод

- Китай стерилизатор ультравысокой температурой (uht) производитель

- Санитарный насос производители

- Тетра-фасовочное оборудование

- Гидравлическое оборудование поставщики

- Пожарный насос заводы

- Китай стойловые места цена

- Двухшнековый насос завод

- Насос для автоматической подачи корма цена

- Взрывозащищенный светильник завод