Эжекторный насос для биогаза поставщики

Когда ищешь поставщиков эжекторных насосов для биогаза, первое, с чем сталкиваешься — это миф о том, что достаточно купить любой насос с маркировкой 'для биогаза'. На деле же даже у проверенных производителей бывают нюансы, которые всплывают только через полгода эксплуатации. Например, мы в 2022 году закупили партию у одного немецкого бренда — внешне всё идеально, но при сезонных перепадах давления в системе начались сбои в работе обратных клапанов. Пришлось своими силами дорабатывать уплотнения, хотя изначально нас уверяли в универсальности оборудования.

Критерии выбора эжекторных насосов

Сейчас при подборе эжекторных насосов мы всегда смотрим на три ключевых параметра: устойчивость к сероводородной агрессии, возможность работы с переменным содержанием метана (от 45% до 75%) и ремонтопригодность на месте. Последнее особенно критично для удалённых биогазовых станций — ждать запчасти из Европы по 2 месяца неприемлемо.

Кстати, про содержание метана — это частая ошибка новичков. Многие поставщики указывают параметры для стабильного состава газа, но в реальности, особенно на сельхозотходах, суточные колебания достигают 30%. Наш техник как-то раз в шутку сказал: 'Биогаз живёт своей жизнью, а насос должен это понимать'.

Особенно проблемными оказались модели с электронным контролем давления — они стабильно работают на лабораторных тестах, но в полевых условиях чувствительны к влажности и вибрациям. Пришлось переходить на механические регуляторы с дублирующей системой защиты.

Опыт работы с российскими поставщиками

С отечественными производителями ситуация неоднозначная. С одной стороны, есть компании вроде ООО 'Хух-Хото Хэлайсян Электромеханическое Оборудование' — они предлагают полный цикл от производства до монтажа, что сокращает сроки запуска объектов. Но с другой — иногда встречаются проблемы с совместимостью комплектующих от разных поставщиков.

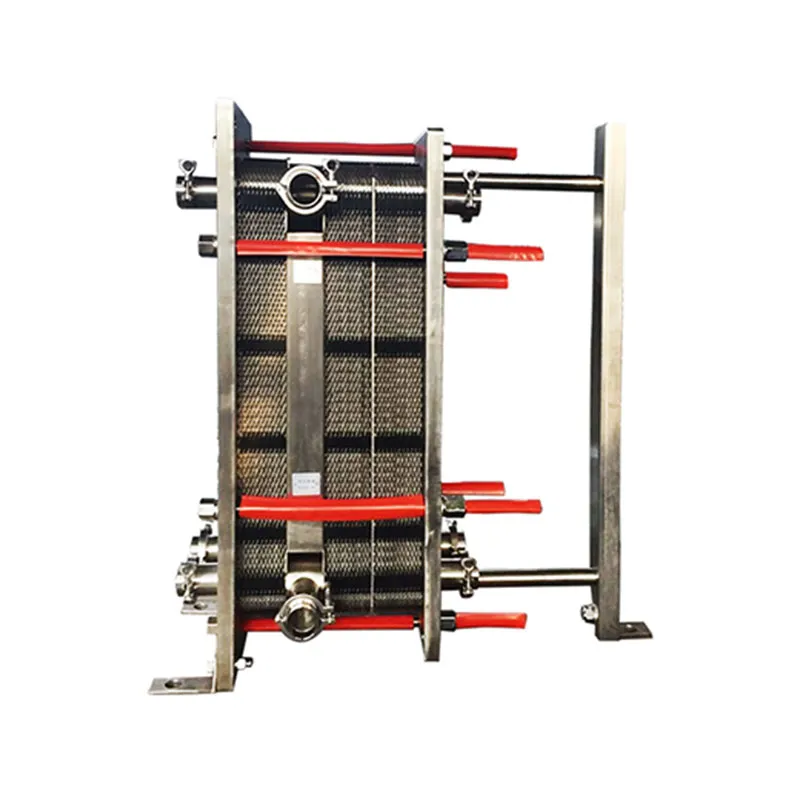

На их сайте hlx-qjy.ru можно увидеть, что компания специализируется на нержавеющих сталях и системных решениях. Это важный момент, потому что для биогазового оборудования устойчивость к коррозии — не просто формальность, а вопрос безопасности. Мы тестировали их образцы уплотнительных колец из нержавейки — выдержали 15 месяцев в агрессивной среде без замены.

При этом у них есть интересное решение по модульной сборке насосов — когда основные компоненты стандартизированы, но под конкретный объект могут быстро адаптировать параметры. Для аварийных ремонтов это спасение — не нужно останавливать всю линию, достаточно заменить модуль.

Технические нюансы эксплуатации

Самое уязвимое место в эжекторных насосах — это подшипниковые узлы. Стандартные решения для воды или воздуха здесь не работают — биогаз содержит абразивные частицы и конденсат с кислотными примесями. Мы перепробовали керамические, бронзовые и композитные варианты — оптимальными оказались подшипники скольжения из спецсплавов с системой лабиринтных уплотнений.

Ещё один момент, который редко учитывают — вибрационные нагрузки. При пульсациях газа возникают низкочастотные колебания, которые постепенно разрушают сварные швы. На одном из объектов в Татарстане пришлось усиливать крепления динамическими демпферами — стандартные резиновые прокладки не справлялись.

Интересно, что производители редко указывают в паспортах данные по шумности. А между тем, при работе на полную мощность некоторые модели выдают до 85 дБ — это требует дополнительных мер по звукоизоляции. Мы обычно устанавливаем кожухи из перфорированной нержавейки с шумопоглощающим наполнителем.

Ремонт и адаптация оборудования

За 8 лет работы с биогазовыми установками мы пришли к выводу, что идеальных поставщиков не существует. Даже у проверенных европейских брендов случаются осечки с адаптацией к российским условиям. Например, немецкие насосы, рассчитанные на стабильное напряжение, часто выходили из строя при скачках в сельских сетях.

Приходилось самостоятельно дорабатывать блоки управления — ставить стабилизаторы с запасом по мощности. Кстати, это одна из причин, почему мы начали сотрудничать с ООО 'Хух-Хото Хэлайсян' — они изначально закладывают в оборудование допуск по напряжению от 190 до 250 В.

Ещё полезная практика — вести журнал отказов по каждому насосу. Со временем выявляются закономерности: какие узлы чаще ломаются, в каких условиях, при каких нагрузках. Эти данные помогают и при выборе нового оборудования, и при планировании ремонтов.

Перспективы развития технологии

Сейчас появляются гибридные решения — например, эжекторные насосы с системой рекуперации тепла. Мы тестировали такую модель на подмосковной птицефабрике — КПД установки вырос на 12% за счёт использования тепла от работающего оборудования для подогрева сырья.

Ещё одно направление — умные системы диагностики. Некоторые поставщики начинают предлагать встроенные датчики вибрации и температуры с передачей данных в облако. Пока это скорее экзотика, но для крупных объектов уже имеет смысл — предотвращение аварий окупает затраты на мониторинг.

Лично я считаю, что будущее за модульными системами, где можно комбинировать компоненты от разных производителей. Стандартизация интерфейсов и протоколов обмена данными позволит создавать гибкие конфигурации под конкретные задачи.

Практические рекомендации по выбору

При оценке поставщиков всегда запрашивайте не только технические характеристики, но и отчёты о испытаниях в условиях, максимально приближенных к вашим. Лучше всего — организовать тестовый запуск на 2-3 недели с ежедневным мониторингом параметров.

Обращайте внимание на наличие сервисных центров в вашем регионе. Даже самое надёжное оборудование требует обслуживания, а ждать специалистов из другого часового пояса — неоправданная роскошь.

И главное — не экономьте на консультациях с технологами. Правильно подобранный эжекторный насос окупается не только за счёт долговечности, но и за счёт оптимизации всего технологического процесса. Мы как-то сэкономили на проектировании, а потом полгода компенсировали повышенный расход энергии — в итоге вышло дороже, чем услуги хорошего инженера.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нержавеющий центробежный санитарный насос

Нержавеющий центробежный санитарный насос -

Резервуар для вина из нержавеющей стали

Резервуар для вина из нержавеющей стали -

Вертикальный циркуляционный насос

Вертикальный циркуляционный насос -

Нержавеющий роторный насос

Нержавеющий роторный насос -

Нержавеющий винный склад

Нержавеющий винный склад -

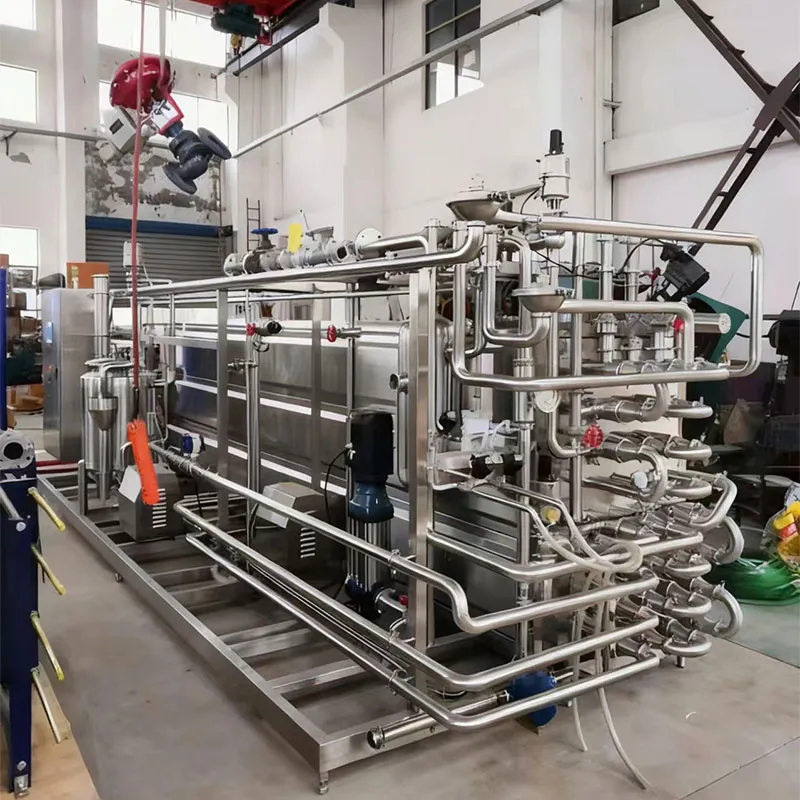

Система пастеризации молока

Система пастеризации молока -

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг

Нержавеющий приемный бак для вина 100 кг -

Нержавеющий молочный резервуар

Нержавеющий молочный резервуар -

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы

Система CIP (полностью автоматическая) мойки доильного зала животноводческой фермы -

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев)

Поилка для крупного рогатого скота (электрический подогрев) -

Система CIP мойки

Система CIP мойки -

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Разделительный барьер для родильного отделения КРС

Связанный поиск

Связанный поиск- Нержавеющий танк для выдержки

- Уборочное и офисное оборудование поставщики

- Китай система рулонных штор для коровника поставщики

- Система взвешивания скота цена

- Ограждение родильного отделения производители

- Аварийный светильник поставщик

- Ферментер для вина завод

- Ограждение для животноводческой фермы цена

- Вакуумный насос поставщики

- Китай винтовой насос цена